症例報告(12/25UP)

ふくらはぎの肉離れ

腓腹筋肉離れ(ふくらはぎの肉ばなれ)|症例紹介

一週間前に階段を踏み外した際、右ふくらはぎに痛みを感じた患者さま。

整形外科で「腓腹筋肉離れ」と言われましたが、固定やリハビリはなく、早期復帰を希望され当院を受診されました。

来院時の状態

- 歩行時痛が強く、ふくらはぎに圧痛・硬結あり

- 整形外科でのレントゲン・エコー確認済み

- 安静指示のみで経過観察中

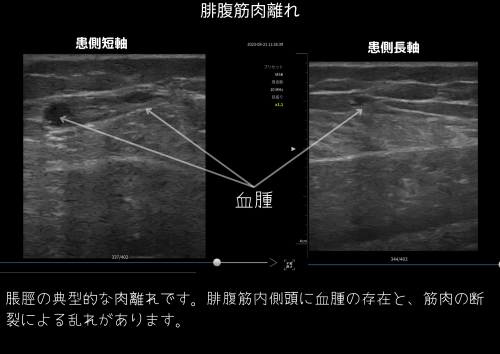

当院での超音波観察

受傷から約1週間経過しており、出血は止まっているものの、血腫が液状として残存していました。

このまま放置すると、筋硬結(瘢痕化)が残るリスクがあるため、低出力ラジオ波(非加熱モード)での対応を開始しました。

施術方針

① ラジオ波(非加熱モード)

血腫部の循環を促しながら、筋の硬結解除と血腫の吸収促進を目的に使用。過度な温熱を避け、深部の自然代謝を促します。

② マイクロカレント

極微弱電流を用いて、損傷組織の修復サポートを行いました。痛みを感じない穏やかな刺激です。

③ EMS(筋力サポート)

安静期間中の筋力低下を防ぐ目的でEMSを併用。腓腹筋やヒラメ筋の活動維持を図ります。

④ 固定は行わず

受傷から一定期間が経過し、歩行時痛も軽減傾向にあったため、拘縮防止と早期復帰を優先し、テーピング固定は行いませんでした。

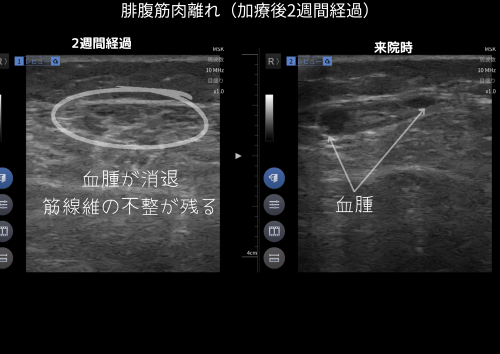

2週間後の経過

- 血腫の吸収が進行、筋線維の整列も回復傾向

- 歩行時痛の改善、階段動作も可能に

- ラジオ波の出力を調整し、筋柔軟性の回復を促進

現段階ではまだ完全回復ではありませんが、痛みの軽減と機能回復は順調です。

今後もマイクロカレントとラジオ波を併用し、再発防止と柔軟性維持を続けていきます。

「痛みがずいぶん楽になって、階段の上り下りもできるようになりました!」

社会復帰に向けて前向きなご様子です。

当院の考え方

肉離れは「安静のみ」では筋萎縮や再発リスクを高めることがあります。

よねくら接骨院では、段階的な温熱・電気刺激・運動刺激を組み合わせ、

痛みを抑えながら機能回復をサポートする施術を行っています。

※本ページは柔道整復師による症例紹介であり、診断・治癒を保証するものではありません。

状態により医療機関での精査・対応が必要となる場合があります。

小児骨端線離開~子供の小指の怪我~

小児の骨端線離開(成長期の指のケガ)|症例紹介

成長期の骨には骨端線(成長軟骨)があり、骨の伸びに重要な部位です。

強い外力や繰り返しの負荷で、骨端線付近が離開(はがれるようにずれる)ことがあります。

骨端線離開とは

幼小児は骨端線部の抵抗が相対的に弱く、急な外力で骨端線と骨組織の境界が離開しやすい特徴があります。

骨折と同程度に扱い、徒手整復+固定といった保存的な対応が第一選択となることが多い部位です。

来院背景

小学生の患者さん。1か月前、キャッチボール中に小指をボールにぶつけたとのこと。

直後に整形外科を受診し、徒手整復(レポ)とシーネ固定で経過観察。

1か月後のXPで骨癒合の進みがゆっくりとの説明があり、保護者の方が心配され当院にご相談・来院されました。

初期所見と経過の整理

- 受傷直後:レポ後にシーネ固定で管理

- 受傷1か月:圧痛が持続、屈曲方向のROM制限あり

- 小児では固定後の関節拘縮は稀で、時期がくれば改善してくることが多い

受傷機序から、尺側転位→整復時に橈側方向牽引+屈曲を行った可能性が高いと推測されました。

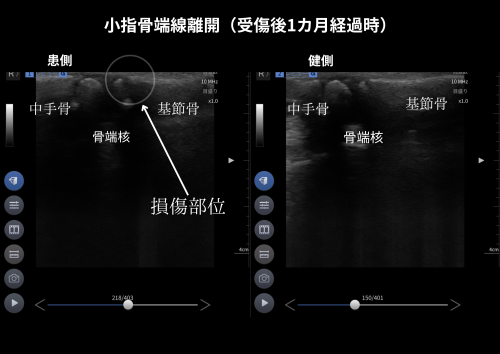

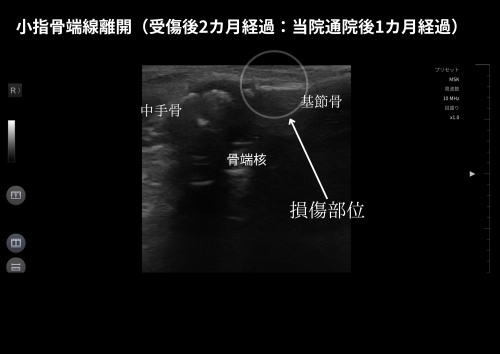

当院でのエコー観察(状態把握)

基節骨近位部で骨皮質の不整+仮骨形成、骨端核と骨との間に軽度のギャップを示唆する所見。

尺側転位の完全な解剖学的整復は難しいこともあり、この程度のギャップは問題にならないことが多いと考えられます。

LIPUSの併用方針

骨癒合の遅れを心配された保護者の方と相談し医師の同意も得て、当院でLIPUS(低出力パルス超音波)を開始しました。

毎日20分の照射を1か月継続する計画です。

1か月の経過

- 限局性圧痛の消失

- テーピングでの柔軟固定+自宅でのROMエクササイズ指導を併用

- 屈曲時のROM不良は解消傾向

- 医療機関でも経過良好との評価を確認

LIPUSとは?(成長期でも選択される保存的アプローチ)

LIPUSは超音波の微細振動で骨癒合を後押しする保存的な方法です。

症例によっては骨癒合が約40%短縮した報告もあり、骨折治療のスタンダードの一つとして活用が進んでいます。

照射中の痛みはなく、副作用の報告も少ないのが特徴です。

当院では高校生以下はLIPUS無料(保険負担分は別途/医師の同意が必要)で対応しています。

保護者の方へ:ご自宅でのポイント

- 固定の着脱・清潔保持は指示通りに(外しすぎに注意)

- 痛みが落ちたら、痛みの出ない範囲でROMを少しずつ(反動はつけない)

- 再受傷予防に、遊びや運動の勢いを一段階控える期間を設ける

- 学校生活の書字・体育は担任と共有(無理をさせない)

費用の目安

外傷に該当するため、基本は保険適用です(負担割合や併用内容で変動)。医師の同意も得ているため、医科併用も可能です。

LIPUSは高校生以下は無料(保険分別)で継続しやすく、ご家庭での実施計画もご提案します。

まとめ

成長期の骨端線部はデリケートですが、保存的なアプローチで改善が期待できます。

よねくら接骨院では、医療機関との連携とエコーでの状態把握、LIPUS・固定・運動指導を組み合わせ、

お子さまの安全な日常復帰を丁寧にサポートします。

※本ページは柔道整復師による施術例・保存的対応の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により医療機関での精査・加療が必要となる場合があります。

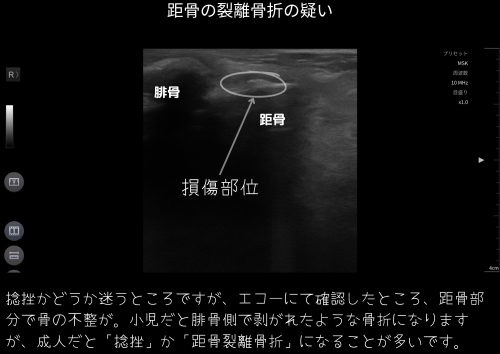

距骨裂離骨折~突然の怪我、応急手当で予後が変わる~

転倒直後の足関節外傷|エコー所見と応急対応の実例

店舗前の歩道で転倒された患者さまが、担がれるように来院。

予約時間帯でしたが、超音波(エコー)での状態確認〜固定〜松葉杖指導まで緊急対応しました。

ご協力に心より感謝申し上げます。

来院時の状況

- 歩行時痛が強く、自力歩行は困難

- 受傷直後で腫脹はまだ軽度

- 靭帯部(ATF相当)への圧痛は目立たず

超音波での状態確認(エコー)

捻挫か骨折かの見極めが難しいケースのため、骨折の可能性も視野に入れてエコーで状態を確認しました。

骨折が疑われる場合は、骨折に準じた応急対応を優先します。

当院での応急対応

① 固定:Jシーネ固定

骨折の可能性を考慮し、Jシーネで足関節を安定させました。

② 痛み・腫れへのアプローチ

- ハイボルト(高電圧刺激):急性期の疼痛・腫脹への対応

- アイシング:炎症の進行を抑制

③ 松葉杖の貸与と歩行指導(無償)

- 杖の長さ合わせ(腋窩2〜3横指の余裕)

- 三点歩行の基本(杖→患側→健側の順)

- 段差・階段のコツ(上がる時は健側先行/下りは患側先行)

※担当者は松葉杖使用経験が長く、実践的なコツまでお伝えできます。

医療機関との連携

ご自宅が当院から遠方であること、紹介先のご希望が明確でなかったため、

状態・骨折の可能性を記載した施術情報提供書を作成し、ご自宅近くの整形外科受診をお勧めしました。

当院の方針(急患対応について)

当院は予約優先ですが、急なお怪我はお断りしません。

お時間をいただく場合がありますが、超音波での状態確認→応急固定→連携書類の作成まで責任をもって対応します。

受傷直後のセルフケア(RICEの考え方)

- Rest:無理に歩かない・動かさない

- Ice:保冷剤などで10〜15分冷却、間をあけて数セット

- Compression:包帯や弾性テープで軽圧(強すぎない)

- Elevation:心臓より高く挙上して腫れを軽減

※本ページは柔道整復師による応急対応の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

骨折が疑われる場合や症状が強い場合は、医療機関での精密検査・処置が必要です。

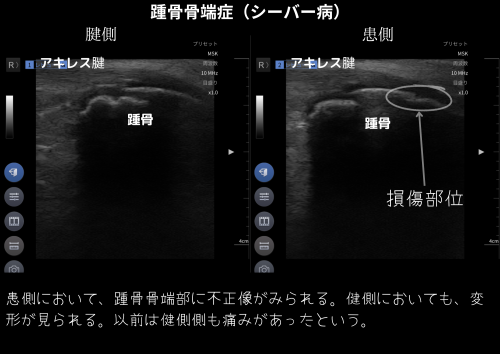

踵骨骨端症(シーバー病)~小学校低学年に多い、踵の痛み~

踵骨骨端症(シーバー病)|症例紹介

スポーツが盛んな小学生に多い踵(かかと)の痛み。

とくに小学2〜4年生でのご相談が目立ちます。

来院背景

ミニバスに一生懸命取り組むお子さま。以前から左踵の痛みで整形外科を受診し、

シーバー病と説明を受けてリハビリを続けていましたが、今回は右踵の痛みが強くなり、

「とにかく今の痛みをなんとかしたい」と当院へ来られました。

エコーでの確認

医療機関での評価を受けられていましたが、当院でも超音波エコーで状態を確認しました。

痛みの強い右踵は、踵骨の骨端核が分離し、やや剝がれ気味にも見える所見。

左踵もシーバー病を示唆する状態がみられ、全体として負担過多がうかがえました。

学校・部活動の負荷量調整を含めてサポートします。

当院の対応(痛みの軽減を最優先)

① ハイボルト(高電圧刺激)

急な痛みの軽減を狙う際に有用です。短時間での疼痛緩和を目指します。

② ラジオ波(深部温熱)

下腿の筋(腓腹筋・ヒラメ筋)やアキレス腱の緊張を和らげ、踵への牽引ストレスを減らす狙いです。

③ LIPUSの方針

骨端部のケアにはLIPUSが選択肢になりますが、継続的な利用で効果が出やすいため、

今回はご家族の希望(医療機関でのリハビリ継続、当院では痛み対策に集中)を尊重し、

単発利用は行わず、ハイボルトとラジオ波を中心に進めました。

他機関との併用について

今回は「リハビリは整形外科で、当院では痛みの軽減を重点的に」というご希望でした。

整形外科リハビリとの同時期併用の場合、接骨院での対応は自費となることが一般的です。

(医療機関で診断を受け、リハビリを接骨院でのみ行う場合は、状況により保険適用となるケースもあります)

施療時間の目安

施療自体は約20分。初診のため問診・状態確認を含め、全体で約50分でした。

費用の目安

初診料+自費:約4,000円(例)

※当院では小中学生はハイボルト無料、ラジオ波は半額(500円)。

※保険適用となる場合、医療助成があり1,000円以内に収まることが多いです。

スポーツと痛みの“現実的な折り合い”について

医療側はまず「一時中止」を推奨しがちですが、実際には続けたいお子さまも多いのが現実です。

当院では、痛みの強さを指標に活動量をコントロールしながら、

炎症期は軽減策(ハイボルト・ラジオ波・アイス/休息)、回復期は負荷管理と柔軟性改善へと段階的に移行します。

もちろんレッドライン(強い痛み・跛行・夜間痛の悪化・腫脹増悪)を超える場合は、

速やかな休止・再評価が前提です。保護者・指導者の方と情報を共有しながら進めます。

保護者の方へ(セルフケアのヒント)

- 練習前後のふくらはぎストレッチと足底の軽いリリース

- 週内の完全休養日の設定(最低1日は目安)

- シューズの踵カップの硬さ・サイズの再確認、インソール検討

- 痛みが出たら冷却+休息、再開時は段階的に強度アップ

まとめ

踵骨骨端症は成長期特有の負担が関与するため、完全な休止が難しい現場との調整が鍵です。

よねくら接骨院では、痛みの軽減と負荷管理を両立し、

お子さま・保護者・指導者と歩調を合わせながら、最善の選択を一緒に考えます。

※本ページは柔道整復師による施術・応急対応の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により、医療機関での精密検査や活動制限の見直しが必要となる場合があります。

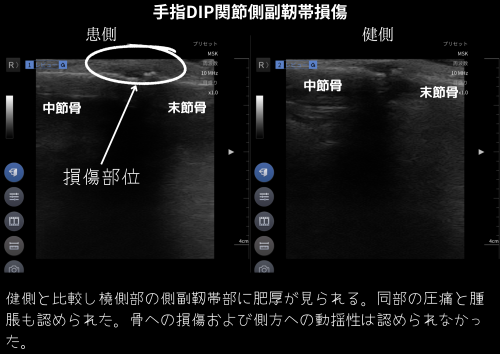

DIP関節副側靭帯損傷

DIP関節側副靭帯損傷|症例紹介(右手第2指)

スポーツ中の「指のケガ」。腫れは強くないのに、つまむ・押すと痛い——

そんな時に多いのがDIP関節(第1関節)の側副靭帯損傷です。

問診

20代男性。2日前にスポーツ中、繰り返しの投動作の中で右手第2指(示指)を痛めたとのこと。

一度の強い外力というより、徐々に痛みが増した経緯でした。

視診・触察

- DIP関節部(末節間関節)に軽度の腫脹

- 関節周囲に限局した圧痛

- 発赤・著明な熱感は目立たず

- 屈曲・伸展で痛みは出るが、強い疼痛はなし

エコー観察

臨床的には骨折の可能性は高くない印象でしたが、念のため超音波エコーで確認しました。

画像で「骨折が疑われる所見の有無」を把握したい、というご本人の希望もありました。

エコーでは骨折を示唆する所見は認めず、DIP関節の橈側側副靱帯の肥厚を確認。

強い内出血像や関節の大きな不安定性はなく、部分的損傷が示唆されました。

必要に応じて整形外科をご紹介し、レントゲン等の精査・医師の評価へつなげます。

対応(固定の選択肢)

骨折・完全断裂相当の不安定性は認めないため、テーピング固定でも経過は可能。

ただし、回復スピードや再発予防の観点からシーネ固定が有利な場面もあります。

シーネ固定を選んだ理由

- 安定性の確保により、疼痛軽減と早期の機能回復を期待

- 「いち早く良くしたい」というご本人の希望

固定の概要

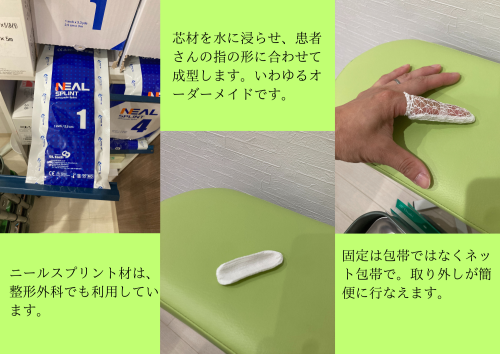

- 整形外科で使用される水硬化型スプリント材を用いたシーネ

- 包帯ではなくメッシュネット固定で、着脱が容易(洗顔・家事時に便利)

- 外す必要がある場合も簡単に再装着できる構造

固定期間の目安

おおよそ2〜3週間の固定を目安にします。

腫れや拘縮が強く出なければ、そのまま良好に推移しやすいケースです。

費用の目安

外傷(けが)に該当するため保険適用になります(負担割合により変動)。

今回の症例(3割負担)では、初診料・観察料・固定料に加え、

腫脹軽減・回復サポートとしてハイボルト+マイクロカレントを併用し、4,600円でした。

次回来院以降は650〜500円目安(施術内容・負担割合で前後します)。

所要時間

18:00ご来院(予約あり)→ 18:40お会計。

問診〜観察〜処置〜会計までワンストップで対応できるのが接骨院の強みです。

まずは接骨院でご相談ください

- 「骨折していないか不安」

- 「多分大丈夫だけれど、ひとまず確認だけしてほしい」

そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。

画像所見や経過から骨折が疑われる場合は応急対応のうえ連携医療機関をご紹介します。

「まず確認」だけでも大丈夫です。

※本ページは柔道整復師による施術・応急対応の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により、医療機関での精密検査・処置が必要な場合があります。