症例報告(12/25UP)

ハムストリングス肉離れ

ハムストリングス肉離れ(2度相当)

祝日(春分の日)に「足が攣ったようで痛む」とのご連絡。

院を開けて応急対応を行いました(府中市より来院)。

受傷の状況

下肢後面(太ももの裏)に急な痛みとつり感。

ふくらはぎ〜太ももにかけてのこわばりを自覚し、歩行時の不安定さあり。

エコー所見

ハムストリングス筋群(大腿二頭筋/半腱様筋/半膜様筋のいずれか)に血腫を伴う線維乱れを確認。

所見から2度相当(部分損傷)と考えられ、初期の適切な固定と物理的施術の併用が望ましい状態です。

初期対応(応急)

- 固定:テーピング+包帯圧迫で患部保護(過度伸張の抑制)

- 鎮静アプローチ:ハイボルトで疼痛・炎症の緩和

- 回復サポート:LIPUSとマイクロカレントで組織の回復プロセスを後押し

- 筋緊張ケア:ラジオ波(非加熱モード)で周囲の筋拘縮をやさしく緩和

「エコーによる状態把握」+「整形外科基準の固定」+「鎮静・回復促進の物理的施術」

早期の社会復帰・競技復帰を目指して段階的にサポートします。

来院目安と段階的アプローチ

急性期(1〜5日)

- RICE(安静・冷却・圧迫・挙上)を基礎に、ハイボルト中心で鎮静。

- 必要に応じてLIPUS/マイクロカレントを追加。

- 歩行や階段で痛みが強い場合は固定強化を検討。

亜急性期(5日〜2週)

- エコーで血腫消退や線維配列を確認しつつ、ラジオ波(低〜中出力)で柔軟性回復。

- 痛みが落ち着いたら、ごく軽い可動域エクササイズを指導。

回復期(2〜4週)

- 段階的にストレッチ・筋力エクササイズを追加(再発予防)。

- 競技復帰は痛みゼロ・左右差軽微・エコー所見の安定を目安に。

よくあるご質問(抜粋)

Q. 「攣っただけ」でも見てもらえますか?

A. いわゆる“こむら返り”と思っていても、実は部分断裂を伴っているケースがあります。エコー観察での確認をおすすめします。

Q. サポーターやテーピングだけで治りますか?

A. 初期は保護が大切ですが、保護だけでは回復が遅れることがあります。鎮静+柔軟性回復+段階的運動の3本柱が理想です。

Q. どれくらいで動けるようになりますか?

A. 損傷度・血腫量・既往などで異なります。目安は2度相当で2〜4週ですが、復帰判断は症状と機能・画像所見を総合して行います。

休日・時間外の応急対応について

祝日・休日でも、可能な範囲で応急対応を行っています。

LINE/お電話/Instagramメッセージからご連絡ください(事前連絡必須)。

※本ページは柔道整復師による応急対応・物理的施術の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

症状や経過により、医療機関での精密検査・処置や医師との連携が必要となる場合があります。

中指指節骨骨折~応急処置から整形外科対診、リハビリまで

中指指節骨骨折(手指の骨折)

転倒による指の損傷。緊急来院にて応急対応後、医科連携。

固定・紹介・リハビリの流れを一例としてご紹介します。

受傷経緯と初期対応

朝から指の骨折で緊急来院。予約患者さんの合間に応急対応を行いました。

転倒時に手をついた際、指が過伸展(反り返る)してしまったとのこと。

ご本人いわく、「指が短くなったように見えたので慌てて引っ張った」とのことで、一時的な脱臼を伴った可能性も考えられました。

第2〜第4指にかけて腫脹と皮下出血が著明。PIP関節掌側部に限局性圧痛を確認しました。

これだけの皮下出血があると骨損傷の疑いが濃厚です。

エコー観察と応急固定

超音波エコーで確認したところ、骨の不整像を確認。

応急的に固定処置を行い、近隣の整形外科へ紹介しました。

ご本人は当院での継続施術を希望されたため、医師へその旨を伝達しています。

手指骨折の場合、多少オーバーなくらいの固定がちょうど良いと考えます。

整形勤務時代、恩師から「プライマリーの処置は最悪を想定して固定を」と教わりました。

検査後に固定範囲を縮小すればよく、初期対応は安全第一が原則です。

その後の経過とリハビリ来院

受傷から3週間後、ギプス除去後のリハビリ希望で再来院されました。

紹介先の医師にて2週間固定を行い、骨癒合は良好。

しかし、指のこわばり・可動域制限が残り、動かすと痛むとのことでした。

医師のリハビリ同意が未取得だったため、当院から直接医師へ連絡し、当院での施術同意を得ることができました。

医師先生のご理解に感謝申し上げます。

骨折後リハビリの考え方

手指骨折後のリハビリは慎重さと精度が求められます。

固定期間が短くても腱・靭帯の癒着は起こりやすく、無理な可動訓練は痛みの記憶を残してしまうことがあります。

痛みがトラウマとして残ると、動かす恐怖が回復を遅らせる原因になります。

ラジオ波による温熱アプローチ

痛みを抑えつつ関節の可動域を広げるため、ラジオ波温熱機器を活用します。

遠赤外線やホットパックでは届かない深部の温度上昇が可能で、腱や関節包の柔軟性向上に効果的です。

広範囲を短時間で温められるため、骨折後の拘縮予防に非常に適しています。

現在、ラジオ波を用いた骨折後リハビリ対応を行う接骨院はまだ少なく、医科でも珍しいアプローチです。

当院では医師同意のもと、骨折後の機能回復を目的に安全に行っております。

費用について

医師の同意を得た骨折後リハビリは、保険施術内で対応(ラジオ波5分まで無料)が可能です。

受傷部位・経過に応じて、個別にご案内いたします。

骨折後の可動域制限・指のこわばりでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

※本ページは柔道整復師による応急対応・リハビリ施術の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により、医療機関での精密検査や医師との連携が必要な場合があります。

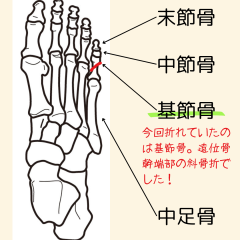

小趾基節骨骨折(足の小指の骨折)

足の指の骨折(小趾基節骨骨折)

今回の症例は、日常生活でも起こりやすい「足の指の骨折」です。

段ボール箱や家具などに足をぶつけただけでも骨折に至ることがあり、

放置すると変形や可動域制限を残すことがあります。

受傷の経緯

患者さんは40代男性で、もともと四十肩の治療で当院に通院されていました。

その日、足を引きずって来院されたためお話を伺うと、

「2日前に荷物の入った段ボール箱に足をぶつけてしまった」とのこと。

右小趾基節骨部に強い圧痛と皮下出血を認め、

外転や屈曲での運動時痛も著明でした。

荷重時痛も伴っており、臨床所見から骨折を疑いました。

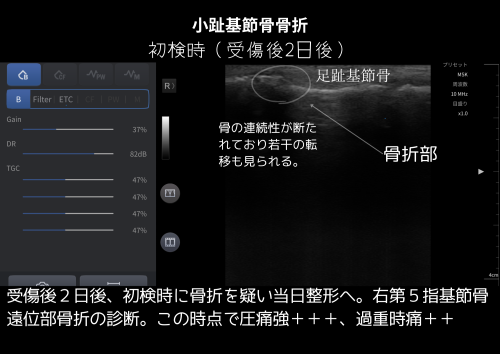

エコー観察

エコー観察の結果、基節骨の骨皮質に不整像を確認。

軽度の転位も見られたため、応急的に牽引整復を実施。

その後、テーピング固定(バディーテーピング)を行いました。

固定後は紹介状を添えて整形外科での受診を指示しました。

医科での診断と連携

整形外科でレントゲン検査を受け、小趾基節骨骨折の診断を受けました。

医師より後療の同意(口頭)を得られたため、

当院での施療を開始しました。

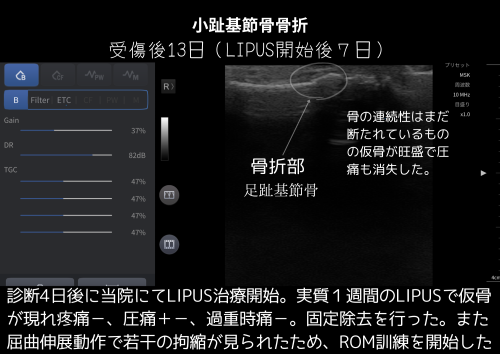

LIPUS(低出力超音波パルス療法)による施術

LIPUSは、骨折部位に微弱な超音波を断続的に照射し、

骨癒合を促進させる施術法です。

臨床研究では、骨癒合期間を約40%短縮すると報告されています。

無痛・非侵襲的で、副作用もありません。

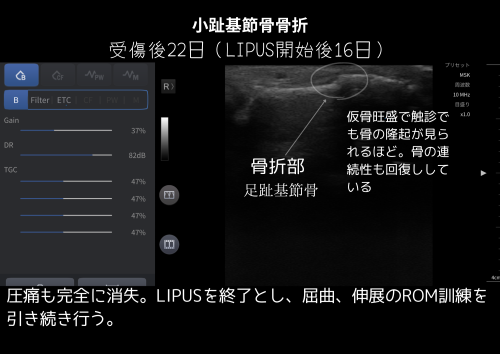

施術経過

施療開始から5日目で圧痛と運動時痛が軽減。

1週間後には痛みがほぼ消失しました。

固定を外し、屈曲・伸展の動きを確認したところ、

わずかな制限があったためROM訓練を行いました。

受傷後22日目には圧痛が完全に消失。

エコーでも骨癒合を確認できたためLIPUSを終了しました。

ROM制限もほとんどなく、経過観察に移行しました。

まとめ

足趾の骨折は一般的に「3週間固定・4週治癒」と言われますが、

これはあくまで骨癒合の目安に過ぎません。

固定期間が長くなるほど関節拘縮のリスクが高まり、

回復後も違和感が残るケースがあります。

LIPUSを併用することで、固定期間の短縮・拘縮の予防・

日常生活への早期復帰が期待できます。

「足指の骨折は放っておいても治る」と言われますが、

できるだけ早く・安全に・確実に治すことが大切です。

※本ページは柔道整復師による施術・応急対応の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により、医療機関での精密検査・処置が必要な場合があります。

アキレス腱炎~放っておいてはダメ!~

「放っておいては危ない」アキレス腱炎

今回来院された方

- 30代・男性/週1回のバスケット(練習・大会に出場)

- 8月:サンダルで長時間歩行後からアキレス腱部に違和感→一度は通院するも中断

- 10〜11月:再び気になり整形外科へ。レントゲン後に「アキレス腱炎」と言われ湿布のみ。

- 痛みが改善せず不安となり、当院での超音波(エコー)観察を希望し来院。

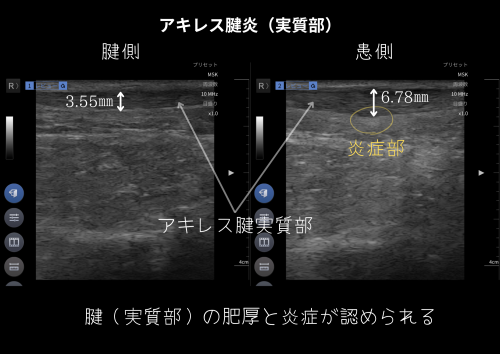

まずは状態把握(エコー)

医療機関での所見をふまえ、当院でも超音波(エコー)で状態を確認。

レントゲンは骨や石灰化の把握に有用ですが、腱実質の変化はエコーの方が得意です。

稀に「腱炎だと思っていたが部分断裂が隠れていた」ケースもあるため、画像での補助確認は重要です。

放置のリスク

- 慢性化しやすく、違和感が長引く

- 腱の柔軟性低下 → 動作時の負担増

- スポーツ再開時に部分断裂・断裂へ進むリスク

気になる痛みを「様子見」で繰り返すと、回復に必要な期間が長くなる傾向があります。

早めの状態確認と段階的なケアが、競技復帰への近道です。

当院の対応(状態に合わせた使い分け)

エコーで腱の状態(腱実質の肥厚/炎症の有無)を確認し、下記を組み合わせます。

① ラジオ波(深部温熱)+手技

腱実質の肥厚傾向が強い場合は、ラジオ波の温熱で局所循環と柔軟性を高め、

前後の筋・筋膜を含めて滑走性の改善を目指します。

② ハイボルト/マイクロカレント

- 炎症反応がある場合:ハイボルトで鎮痛・炎症の沈静化をサポート

- 炎症が落ち着いている場合:微弱電流(マイクロカレント)で回復環境を整える

通い方の目安(期間と頻度)

- 急性寄り(痛みが強い・発症間もない):

太く短く——最初は間隔を詰めて集中的に。短期で収束を狙います。 - 慢性寄り(長く続く・再燃を繰り返す):

細く長く——週1〜2回を目安にマイペースで継続。セルフケアも併用。

※「2週間に1回」「月1回」程度では、慢性例の改善は難しいことが多いです。

改善実感には一定の頻度と継続が欠かせません。

セルフケアのポイント

- 痛みが落ち着くまではジャンプ・全力ダッシュを回避

- ふくらはぎ(ヒラメ筋・腓腹筋)の軽いストレッチを痛くない範囲で

- 運動再開はウォーク → ジョグ → 競技動作の順で段階的に

- シューズのヒールドロップ・クッション性・摩耗を点検

まとめ

アキレス腱炎は、放置で慢性化・断裂リスクにつながることがあります。

よねくら接骨院では、エコーで状態を把握し、ラジオ波・ハイボルト・手技などを状況に応じて使い分け、

日常と競技の両立を目指した現実的なケアプランをご提案します。

症状によっては医療機関での精査・処置が必要な場合があります。

ふくらはぎの肉離れ~60代女性~

腓腹筋肉離れ(クラシックバレエ)|症例報告

60代・女性。クラシックバレエ練習中につま先立ちでふくらはぎに痛み。

翌日も痛みが引かず、週末イベントに向けて早期回復を希望して来院されました。

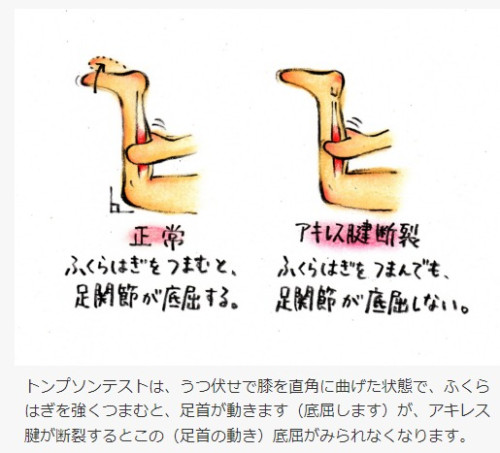

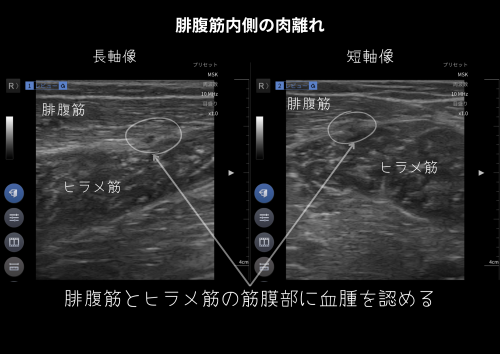

初期評価と鑑別

- 受傷時のPOP音なし

- 腓腹筋内側頭に限局した圧痛

- トンプソンテスト陰性(アキレス腱断裂は否定的)

- 腓腹筋部の陥凹なし → 中〜軽度の肉離れが示唆

参考:アキレス腱断裂の代表的評価(トンプソンテスト)

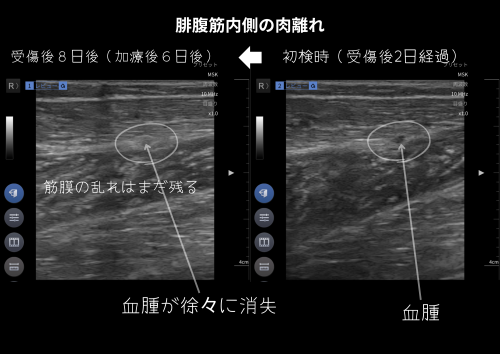

超音波(エコー)での状態把握

初期対応(RICE)

肉離れ初期はRICEが基本です。

Rest(安静)/Icing(冷却)/Compression(圧迫)/Elevation(挙上)

圧迫は「弾性包帯」で

当院では軽度の肉離れに包帯圧迫を採用。

入浴後など患者さま自身で巻き直しやすいよう、綿包帯ではなく弾性包帯を基本とし、巻き方も指導します。

※最近は、ダイヤ工業のフリーサポーターを利用することが、多くなりました(R7/10/9追記)

テーピングは使わない方針

テーピングは応急・予防には有用ですが、固定力や皮膚トラブルの観点から、

外傷初期の固定には包帯(必要に応じてシーネ)を優先します。サポーターは補助用途として捉えます。

施術方針

① ハイボルト(急性期メイン)

疼痛抑制・循環サポート・浮腫軽減を目的にハイボルトを実施。急性外傷向けのアプローチです。

② ラジオ波(温熱アプローチ)

拘縮予防と早期の機能回復を目指し、早期段階からラジオ波をリハビリに組み込みます。

出力はエコー経過を見ながら段階的に調整し、血腫拡大の兆候があれば即中止します。

「患者さんの不利益にならないこと」を最優先。

早期復帰を目指す場合でも、画像(エコー)で適宜確認しながら進めます。

経過

受傷4日目からラジオ波を含むリハビリを開始(イベントに向けた目標設定)。

適宜エコーで確認し、拡大所見があれば直ちに休止する条件で進行。

動作時痛はほぼ消失し、週末イベントに無事参加。

本格的なダンス復帰は段階を踏むため、受傷2週で週1通院+自宅トレへ移行しました。

まとめ

- 腓腹筋肉離れは初期のRICEと適切な圧迫が要。弾性包帯の再現性が有効。

- 急性期はハイボルトで痛みと炎症のコントロール。

- 早期復帰を狙うなら、エコー監視下でのラジオ波リハビリが有用。

- 目標(イベント等)を共有しつつ、リスク管理を徹底。

※本ページは柔道整復師による症例・対応の紹介であり、診断・治癒を保証するものではありません。

症状によっては医療機関での精査・処置が必要な場合があります。