症例報告(12/25UP)

変形性膝関節症~決め手はラジオ波とLIPUSと運動療法~

変形性膝関節症への施術例(70代・女性)

「ヒアルロン酸注射を続けても良くならない…」

そんなお悩みを持つ方の症例です。保存療法を中心に、痛みの軽減と歩行安定を目指しました。

来院までの経緯

昨年10月頃から右膝の痛みが強くなり、クリニックでヒアルロン酸注射を継続されていた患者さま。

注射直後は軽減するものの、数日で再び痛みが戻る状態が続いていたそうです。

改善が感じられず悩まれていたところ、当院のホームページをご覧いただき、5月上旬に初来院されました。

初診時の状態

長時間の歩行や荷物を持つと痛みが強く、夜間痛や朝のこわばりもあるとのこと。

超音波エコーで確認すると、膝蓋骨上部に関節液の貯留(関節水腫)を認め、

膝内側の関節裂隙にも変形像がみられました。

変形は年齢相応であり、骨壊死などの重篤な所見はなし。

保存的施術での改善が見込めると判断し、施術方針をご説明しました。

施術方針と説明内容

- 変形性膝関節症に対しては自費施術が主体となること

- ラジオ波を中心に、少なくとも1か月ほどの継続施術が必要なこと

- 「変形を治す」ではなく、膝の状態に合わせて筋肉・靱帯・軟骨を順応させる施術であること

- 痛みが落ち着いた後も再発予防のため、筋トレ・リハビリが大切であること

ご本人にも内容をご理解いただき、保存療法を中心に施術を開始しました。

施術内容と経過

初期(1か月目)

ラジオ波による深部加温と徒手施術(30分)を週2回実施。

約4週後には痛みが軽減し、膝の可動域も改善。

起床時痛がなくなり、夜間の違和感もほぼ消失しました。

中期(2か月目以降)

ラジオ波を終了し、自費施術(30分)+EMS(大腿四頭筋トレーニング)を週1回に切り替え。

7月時点では痛みはほぼ消失し、日常生活での支障はなくなりました。

階段下降時の不安定感が残るため、引き続き筋トレ中心のリハビリを継続中です。

料金の目安

自費施術(30分)+ラジオ波+EMSを併用し、1回あたり3,000〜4,000円前後。

初回は別途初診料・衛生管理料が加算されます。施術時間はおよそ1時間でした。

※急性の膝痛(転倒・ひねりなど)が原因の場合、保険適用となることもあります。

詳しくはお問い合わせください。

よくあるご質問(Q&A)

A.ヒアルロン酸は関節内の潤滑を一時的に補うものですが、ラジオ波やLIPUSは筋・靱帯・軟骨への循環改善を目的とします。根本的な動作改善を図る点が異なります。

A.体の内側を温める深部温熱法です。

多くの方が「心地よい温かさ」と感じられ、痛みはありません。

A.初期は週2回程度の通院が目安です。

痛みが落ち着いたら週1回のリハビリ通院に移行します。

A.大腿四頭筋の筋力維持が最も重要です。EMSや軽いスクワットを継続することで、関節の安定性が高まり再発を防げます。

A.変形性膝関節症自体は慢性疾患のため自費扱いが基本ですが、転倒や急性の痛みを伴う場合は保険適用となることがあります。

まとめ

変形性膝関節症は「変形そのもの」を治すのではなく、今の膝を良い状態に保つことが大切です。

よねくら接骨院では、ラジオ波・EMS・徒手施術を組み合わせ、

膝の機能改善と再発予防をサポートしています。

※本ページは施術例の紹介であり、診断・治癒を保証するものではありません。

状況により医療機関での検査や併用が必要な場合があります。

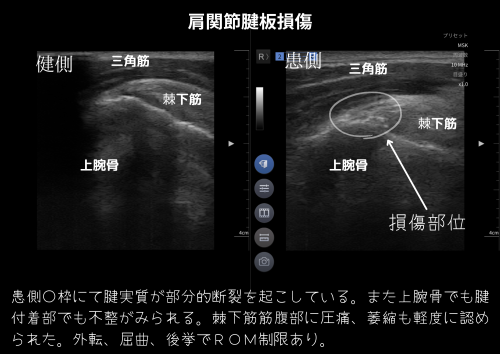

肩関節腱板損傷

腱板損傷(棘下筋損傷)|症例紹介

「四十肩だと思って放置していたら、実は腱板の損傷だった」——

そんなケースが少なくありません。今回は、投球をきっかけに痛みが悪化した棘下筋損傷の症例です。

来院までの経緯

1年前に右肩の痛みが出現し、「四十肩だろう」と自己判断で様子を見ていた患者さん。

その後も趣味の野球を続けていましたが、2か月ほど前に強くボールを投げた際に痛みが増強。

挙上が難しくなり、不安を感じて来院されました。

初期観察(徒手による動作確認)

- 屈曲(前方挙上):約110°で痛み出現

- 外転:約95°で痛み出現

- 後挙(伸展+内旋):母指がL5レベルまで

有痛弧は陰性でしたが、挙上時痛が強く、外旋・内旋のいずれも可動域制限を確認。

スピードテスト・ドロップアーム・リフトオフは陰性でしたが、インピンジメントサインは陽性でした。

触察・圧痛所見

棘下筋の筋腹部および大結節外側に圧痛を認め、

筋緊張と関節可動域の制限から、腱板由来の機能低下が示唆されました。

エコー観察による確認

超音波エコーで肩周囲を観察したところ、棘上筋は保たれている一方で、

棘下筋腱部に不整像と線維の乱れを認め、損傷が示唆されました。

連続性は保たれており、完全断裂ではない(部分損傷が考えられる)所見でした。

考えられる背景

いわゆる四十肩期にみられる肩周囲の変性があるところへ、

投球動作で急激な牽引・捻転ストレスが加わり、棘下筋腱部に負荷が集中したと考えられます。

当院での対応方針

1. 痛みの軽減(ハイボルト刺激)

高電圧電気刺激を用い、痛みと炎症反応の軽減を図ります。

深部の筋・腱に働きかけ、可動時の不快感を和らげます。

2. 可動域の維持と血流促進(ラジオ波温熱)

ラジオ波温熱で肩周囲の血流を高め、筋・腱の柔軟性を確保。

筋膜の癒着予防にもつながります。

3. 運動療法(ROM維持と筋機能の再教育)

安静にしすぎると可動域低下を招くため、痛みを避けつつ段階的な運動を実施。

棘下筋・小円筋・三角筋を中心に、肩甲帯と体幹の連動も重視します。

経過と今後の展望

腱板損傷は経過が長くなりがちで、根気と段階的アプローチが必要です。

当院では「痛みのコントロール」と「動きやすさの維持」を両立し、

後遺感を残さない形での回復を目指します。

よくあるご質問(Q&A)

A.四十肩は関節包の炎症や癒着が中心、腱板損傷は腱そのものの損傷です。特定方向での鋭い痛みや「引っかかり感」がある場合は腱板損傷が疑われます。

A.軽度の部分損傷なら数週間〜1か月で日常動作は改善することが多いです。スポーツ復帰は3か月以上かかる場合もあります(段階的に再開)。

A.ハイボルトやラジオ波で痛みの緩和・血流促進が期待できます。ただし腱の修復には時間が必要なため、施術+日常生活の工夫を併用します。

A.冷えを避け、入浴後に痛みの出ない範囲で軽く動かす、就寝時は脇を少し空ける姿勢で安静を保つ、などが有効です。

A.痛み・可動域・筋力が整ってから段階的に復帰します。競技や仕事内容に合わせて負荷量を調整し、フォームも確認します。

まとめ

肩の痛みを「そのうち良くなる」と放置せず、早めの確認とケアが大切です。

よねくら接骨院では、エコー観察・ハイボルト・ラジオ波・運動療法を組み合わせ、

生活やスポーツに合わせた肩のケアを丁寧にサポートします。

※本ページは柔道整復師による施術事例の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により、医療機関での精密検査が必要となる場合があります。

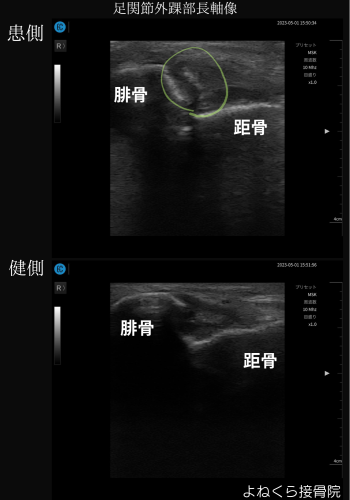

腓骨裂離(剥離)骨折 〜捻挫と間違われやすい骨折〜

足首の捻挫と間違われやすい骨折|腓骨遠位端の裂離(剥離)骨折

一般的な「足首の捻挫」と思われやすい中に、腓骨の裂離骨折が潜んでいることがあります。

とくに小児では見逃されやすく、早期の見極めと適切な固定が大切です。

なぜ「捻挫」に紛れやすいのか

足首をひねった際、最も多いのは前距腓靭帯損傷ですが、

小児では腓骨の裂離骨折(靭帯に牽引されて骨片がはがれるタイプ)が混在していることがあります。

痛みや腫れの位置が似ているため、初期には捻挫相当と判断されやすいのが特徴です。

レントゲンで見逃されやすい理由

骨片が非常に小さく、通常の撮影方向では判別が難しい場合があります。

小児の足関節損傷では、底屈位像など追加撮影で確認することで見逃しを防ぐことができます。

当院でのエコー観察の有用性

当院ではレントゲン撮影は行えませんが、超音波エコー観察により、

靭帯の付着部不整や骨皮質の乱れを確認し、骨折が疑われる所見を早期に把握できます。

必要に応じて医療機関と連携し、精査や処置へつなげます。

所見の特徴

- 腓骨外果付近の限局した圧痛・荷重時痛

- 足首外側に腫脹と皮下出血

- エコーで靭帯付着部の不整像や骨片疑いを確認できることがある

初期の正しい対応が、後の「捻挫癖」や「足首の不安定性」の予防につながります。

当院での流れ

- エコーで骨折が疑われる所見を確認 → 整形外科をご紹介し、医師の評価・方針を依頼。

- 医師の指示に基づき、ギプス固定(ウォーキングキャスト等)やLIPUSによる後療を実施。

- 固定期間・荷重制限・復帰時期などを共有しながら経過をフォロー。

🧒 小児例・保護者の方へのご案内

小児の足関節裂離骨折は、初期に見逃されると成長後の足関節不安定の原因となることがあります。

ご家庭でも、以下の点にご注意ください。

- 受傷後1〜2日は無理に歩かせず、安静を優先してください。

- 入浴は医師または施術者の指示に従い、固定を濡らさないようにしましょう。

- 学校の体育・部活動は、再評価後の許可が出るまで控えるようにしてください。

- 痛みがなくなっても、急なジャンプや走行動作の再開は避けるのが安心です。

- 医師や施術者からの「荷重OK」指示までは、松葉杖や支えを利用して安全を確保します。

成長期は骨端線(成長軟骨)が存在するため、軽い外力でも骨折に至ることがあります。

「ただの捻挫」と思っても、違和感が続く場合は早めの相談が大切です。

まとめ

足首の捻挫と骨折は見た目が似ていますが、経過には大きな差が出ます。

当院では、エコー観察と医療機関連携を通して、早期発見と確実な対応を行っています。

成長期のケガは、将来の動きやすさを左右します。保護者の方も一緒にサポートしていきましょう。

※本記事は柔道整復師による施術・応急対応の紹介を目的としており、診断・治癒を保証するものではありません。

状態により医療機関での精密検査が必要な場合があります。

足底腱膜炎(筋膜炎)

足底腱膜炎(かかとの痛み)|症例紹介

歩くたびに踵が痛む――今回は、トラックドライバーの方に多い「足底腱膜炎(足底筋膜炎)」の症例を紹介します。

エコー観察で確認し、ハイボルト・ラジオ波を中心とした施術を行いました。

概要

50代男性・トラックドライバーの方。荷積みや荷下ろしなど立ち作業が多く、

以前は肩のケアで通院されていましたが、この日は踵の痛みを主訴に来院されました。

圧痛は踵と土踏まずの間(足底中央部)に限局しており、足底腱膜炎の可能性が高い状態でした。

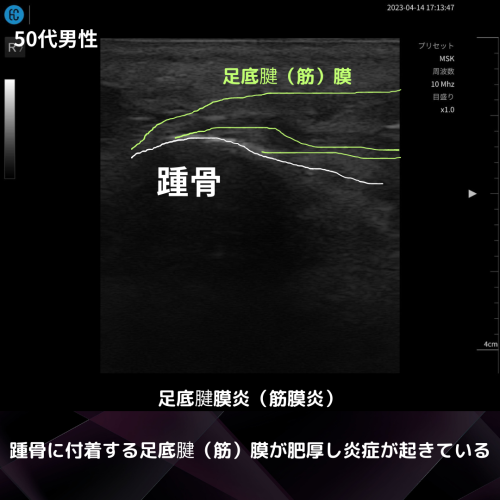

エコーでの観察

念のためエコーで確認したところ、足底腱膜の肥厚と線維構造(fibrillar pattern)の乱れが見られました。

健側の画像は取り忘れてしまいましたが、典型的な変化が観察されました。

足底腱膜炎とは

足底腱膜(足底筋膜)は、かかとから足指の付け根までをつなぐ強い結合組織で、

歩行や立位の際にアーチ構造を支える重要な部位です。

この部位に繰り返しの牽引ストレスや加齢による変性が加わると、微小な損傷と炎症が生じやすくなります。

発症傾向と背景

一般的にはスポーツを行う学生層に多い疾患とされていますが、

実際の臨床では50〜70代の男性にも頻繁にみられます。

学生の場合はオーバーユースが中心ですが、中高年では筋の柔軟性低下や血流減少、足底の変性なども関与すると考えられます。

当院での対応

1. ハイボルト刺激による疼痛緩和

初期にはハイボルト刺激で痛みと炎症反応を鎮め、歩行時の負担を軽減します。

2. 下腿筋群へのアプローチ

ふくらはぎ(下腿後面)の筋緊張が強いと、腱膜への牽引が増大します。

下腿部の筋膜リリースやストレッチ的手技で柔軟性を回復させます。

3. ラジオ波温熱による足底の柔軟化

ラジオ波温熱を用いて足底腱膜に深部加温を行い、組織の柔軟性と血流循環を促進します。

再発を防ぐためには、「痛みを取る」だけでなく「動きやすい足」に戻すことが重要です。

経過と考察

足底腱膜炎は、発症からの期間や生活習慣によって改善速度が異なります。

痛みの軽減→筋柔軟性の回復→再発予防という段階的アプローチが有効です。

難治化しやすい症例もあるため、根気よく継続することが大切です。

まとめ

立ち仕事・歩行動作が多い方に多い足底腱膜炎。

早期の対応と下腿からのケアが回復への近道です。

踵や足裏の痛みを感じたら、我慢せず早めのご相談をおすすめします。

※本記事は柔道整復師による施術紹介を目的としており、診断・治癒を保証するものではありません。

状態によっては医療機関での精密検査や加療が必要となる場合があります。

腱鞘損傷(A2プーリー損傷)〜ボルダラー用語「パキった」〜

腱鞘損傷(A2プーリー損傷)|クライマー症例

クライミング中に「パキッ」と音――いわゆる“パキる”で知られる腱鞘(A2プーリー)損傷の一例を、

原因・対応・再発予防までクライマー目線でまとめました。

概要

30代男性クライマー。登攀中に指で「パキッ」という音と痛みを自覚して来院。

A2プーリー(薬指に多い)周囲の損傷が疑われ、エコー観察と状態評価を実施。

痛み・腫れの軽減を図りながら、固定・運動制限・温熱ケア等を組み合わせて経過を追いました。

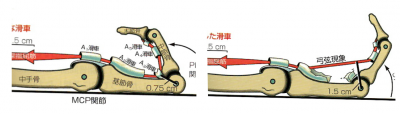

「パキる」とは?—クライマーに多いA2プーリー損傷

指の腱鞘(プーリー)は、屈筋腱が浮き上がらないよう骨に押さえつける役割を担います。

アーケイ(クリンプ)やセミアーケイの多用でテンションが高まり、A2プーリーに過負荷が集中しやすくなります。

鑑別で考えたい周辺の損傷

- 前腕屈筋群の損傷(特に環指屈筋に関与する筋群)

- 虫様筋損傷(第2〜第4指のMP屈曲に関与)

- 腱鞘損傷(環指A2に多い:屈筋腱の浮き上がり抑制が低下)

エコーでの観察—「腱が骨から浮く」所見

今回は登攀中の明確な音と直後の痛みが手がかりに。

エコー観察では、患側で屈筋腱が骨からやや浮く像が確認され、腱鞘の支え低下が示唆されました。

正常側との比較が、損傷の明瞭化に有用です。

特徴的な自覚所見

- 損傷瞬間の「パキッ」という音+鋭い痛み

- 抵抗をかけて曲げると強い痛みが出やすい

- 保持で痛みが増す/特定方向の負荷で不安感

当院の対応(症状・目標に応じて個別化)

1. 観察と初期対応

エコーでの部位確認と圧痛・腫脹の評価、負荷テストを参考に方針を決定。

基本は安静・負荷制限を最優先し、登攀は段階的に再開します。

2. 痛み・腫れの軽減サポート

ハイボルト刺激・マイクロカレントを中心に、痛みや腫れの軽減を目指します。

状態に応じてラジオ波温熱や手技で周辺軟部組織のコンディショニングも実施。

3. 固定と日常の保護

バディテーピング・副子固定で患部の保護と再発予防を図ります。

生活動作での負担軽減を優先し、登攀復帰は段階的ロード管理で。

※完全断裂が疑われる場合や変形・力が入らない等の症状では、医療機関での精密な確認・加療が必要となることがあります。

※当院は応急・保存的ケアの範囲で対応し、必要に応じて連携をご案内します。

よくある誤解

- 「痛くなければ登ってよい」:安静時に痛みがなくても、保持で腱が浮き上がり悪化することがあります。

- 「テーピングしていれば安心」:過信は禁物。固定は補助であり、負荷管理が最優先です。

再発予防のポイント

- 持ち方の見直し:アーケイ/セミアーケイ一辺倒を避け、オープンハンド(タンデュ)を意識的に活用。

- 筋力バランス:浅屈筋群の補強、前腕の持久的コンディショニング。

- ウォームアップ・クールダウン:冷えや疲労の蓄積はリスク。季節・時間帯に応じて調整。

- 練習量管理:課題グレード・ボリューム・連登のコントロールを。

まとめ

クライミング中の「パキッ」は、腱鞘損傷のサインであることが少なくありません。

早めの相談と適切な負荷管理で、無理なく復帰を目指しましょう。

指に違和感が出た際は、自己判断での登攀継続を避け、ご相談ください。エコー観察を活用し、早期対応をサポートします。

※本ページは柔道整復師が提供可能な範囲での施術・ケアの紹介です。

記載の内容は効果を保証するものではなく、状態により医療機関での精密検査・処置が必要となる場合があります。