症例報告(2/21UP)

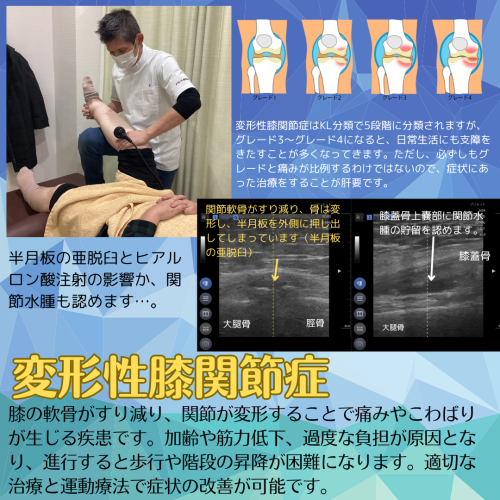

変形性膝関節症の症例報告

症例報告:変形性膝関節症(70代女性・中等度の変形)

【病状】

70代女性の患者様は、2~3年前から左膝の痛みが始まり、その後右膝にも痛みが発生。

階段の上り下りや、長時間座った後の立ち上がり時に強い痛みを感じ、日常生活が困難になっていました。

運動不足による体重増加もあり、歩行時の痛みがさらに悪化していました。

整形外科で定期的にヒアルロン酸注射を受けていましたが、痛みは改善せず、むしろ悪化。

このままでは歩くことがさらに大変になるのではと不安を感じ、当院を受診されました。

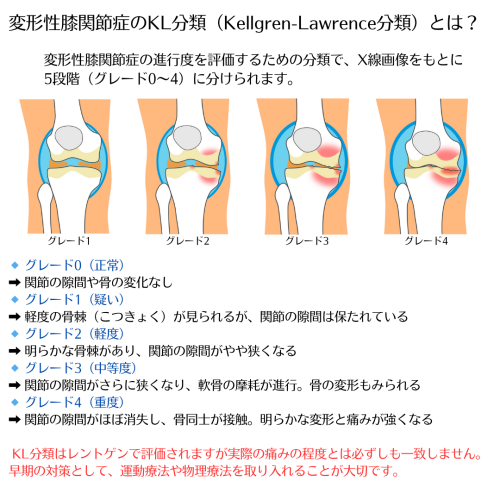

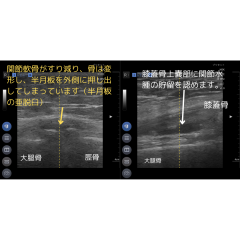

エコー検査では、KL分類3度程度の変形と関節水腫が確認され、可動域も制限されている状態。

炎症を抑えて関節の動きを良くするために、治療を開始しました。

【治療内容】

初診時の評価では、痛みが強く、膝の動きもかなり制限されている状態。

そのため、できるだけ早く痛みを和らげ、動けるようにすることを目標に、次の施術を組み合わせました。

✅ ラジオ波(高周波温熱療法)

→ 深部まで温めて血流を促進し、筋肉や関節の柔軟性を高める

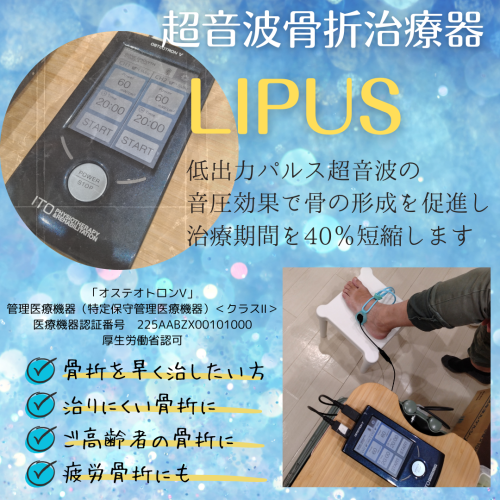

✅ LIPUS(低出力超音波治療)

→ 軟骨の修復を助け、炎症を抑える

✅ EMS(電気筋肉刺激)

→ 膝を支える筋肉を活性化し、膝関節の安定性を高める

✅ ハイボルト(高電圧電流刺激)

→ 炎症を抑え、痛みを軽減する

【現在の状況】

現在、週2回の通院ペース(2/W)で施術を継続中です。

治療開始から3週間後には痛みが軽減し、歩行時の負担が軽くなりました。

関節の可動域も少しずつ広がり、膝の安定性も向上。

その後、2カ月目から徒手的運動療法(ストレッチや筋力トレーニング)を開始。

特に、臀部・大腿四頭筋・下腿部の筋力を強化し、膝関節の負担を軽減することを目指しています。

🔹 今後の目標

- 関節の動きをさらにスムーズにすること

- 階段の昇降が楽にできるようにすること

- 痛みが再発しないように筋力をつけること

【ヒアルロン酸注射について】

患者様は整形外科で定期的にヒアルロン酸注射を受けていましたが、痛みの改善は見られず、次第に悪化していました。

近年、欧米ではヒアルロン酸注射は推奨されなくなってきています。

その理由として、以下の点が指摘されています。

📌 効果がほとんどない可能性

👉 研究によると、ヒアルロン酸注射の効果はプラセボ(偽薬)とほとんど変わらないことが分かっています。

📌 関節の炎症を悪化させる可能性

👉 ヒアルロン酸注射を続けることで、関節の炎症が進み、長期的には軟骨がすり減るリスクがあるとも言われています。

📌 国際的なガイドラインで非推奨

👉 アメリカ整形外科学会(AAOS)や英国NICEでは、ヒアルロン酸注射は効果が不確かであるとして推奨されていません。

【LIPUS(低出力超音波治療)について】

一方で、LIPUS(低出力超音波治療)は変形性膝関節症に効果が期待できる治療法として注目されています。

📌 軟骨の修復を助ける

👉 研究によると、LIPUSは軟骨細胞の増殖を促し、関節軟骨の修復を助けることが確認されています。

📌 炎症を抑え、痛みを軽減する

👉 超音波の刺激によって、炎症を引き起こす物質(サイトカイン)が減少することが報告されています。

📌 関節の動きを良くし、歩行能力を改善

👉 実際に、LIPUSを使った患者さんの多くが関節の可動域が改善し、歩行時の痛みが軽減したという臨床研究の結果もあります。

📌 欧米のガイドラインで推奨され始めている

👉 最近では、**ヨーロッパのリウマチ学会(EULAR)**などでも、運動療法と組み合わせることでより良い結果が得られると推奨されています。

当院では、LIPUS治療を推奨しています。

【参考文献】

🔹 ヒアルロン酸注射に関する研究

- Bannuru, R. R., et al. (2019). 「変形性膝関節症に対する関節内ヒアルロン酸注射の有効性:系統的レビューとメタアナリシス」 JAMA.

- Altman, R. D., et al. (2022). 「変形性膝関節症における炎症とヒアルロン酸の役割」 Arthritis Research & Therapy.

- 日本整形外科学会 (2021). 「変形性膝関節症診療ガイドライン」

🔹 LIPUSに関する研究

- 田中英俊 他 (2016). 「低出力パルス超音波治療が軟骨細胞の増殖と機能に与える影響」 日本整形外科研究誌.

- Zeng, C., et al. (2020). 「低出力パルス超音波治療の変形性膝関節症への有効性:システマティックレビューとメタアナリシス」 Clinical Rehabilitation.

- Rutgers, M., et al. (2021). 「LIPUSとヒアルロン酸注射の比較:変形性膝関節症患者を対象とした無作為化比較試験」 Osteoarthritis and Cartilage.

- EULAR(欧州リウマチ学会)(2022). 「変形性膝関節症の理学療法管理に関するガイドライン」

内側側副靭帯損傷~膝関節~少年サッカー試合中の負傷

膝関節内側側副靱帯(MCL)損傷

スポーツ中の膝への外力によって内側の靱帯が損傷。

正確な評価と、初期の適切な保存療法で早期回復を目指します。

症例紹介:サッカー中の膝のケガ(小学生・男子)

10月中旬、サッカーの試合中に負傷された小学生の男の子が来院されました。

シュート後に相手選手と交錯し、右膝から倒れ込む形に。

直後は歩けたものの、徐々に膝の内側に痛みと不安定感を感じるとのことでした。

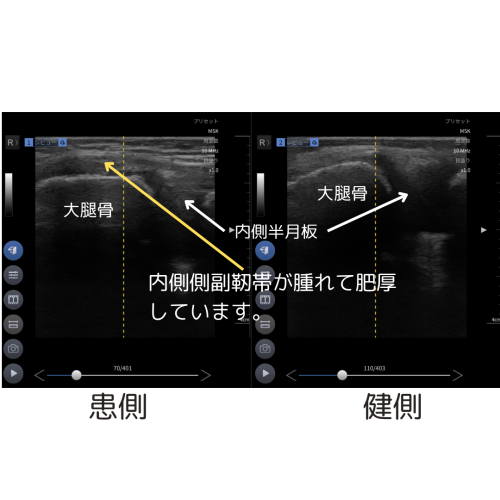

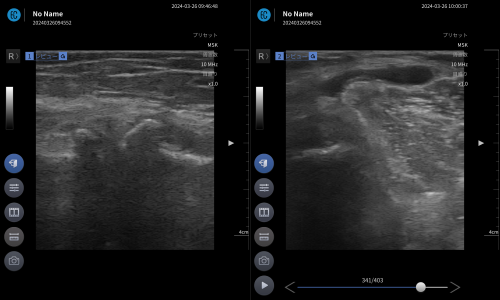

初期評価と所見

- 問診:「受傷直後に立てたか?」→ 立ち上がりは可能

- 視診・触診:腫れは軽度、熱感や皮下出血は見られず

- 徒手検査:外反ストレステスト+、前方引き出しテスト±(左右差なし)、マックマレー-

- 超音波エコー検査:MCL部の靱帯繊維に不整と肥厚を確認、関節包内に微量の関節水腫あり

ACLや半月板には損傷所見はなく、内側側副靱帯の軽度〜中等度損傷と判断されました。 念のため整形外科をご紹介し、MRIでもMCLの単独損傷との診断を確認できたため、当院で保存療法を継続することとなりました。

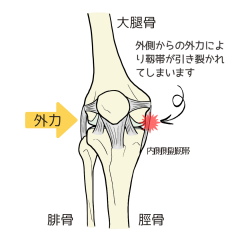

内側側副靱帯(MCL)損傷とは?

MCLは膝の内側を安定させる重要な靱帯です。

外側からの衝撃や、足が固定された状態で膝が内側にねじれたときに損傷することが多く、特にスポーツ時に発生しやすいケガのひとつです。

また、前十字靱帯(ACL)や内側半月板と同時に損傷する場合、「アンハッピー・トライアド(三徴候)」と呼ばれ、より重篤な損傷に発展することもあります。 今回のケースは、幸いMCL単独の損傷で済んでいました。

施術内容とリハビリプラン

- ハイボルト療法(初期の鎮痛)

受傷直後の炎症と痛みを和らげるため、ハイボルトを使用しました。深部まで到達する電気刺激で、短時間でも高い鎮痛効果が期待できます。 - LIPUS(低出力パルス超音波)

靱帯や軟部組織の再生を促す微細振動刺激。炎症を抑え、靱帯修復のサポートを行います(実施には医師の同意が必要)。 - マイクロカレント療法

身体にほとんど感じないほどの微弱電流を流し、生体電流に近い刺激で自然治癒力を高めます。LIPUSと併用して相乗効果を狙いました。 - 圧迫固定・サポーター装着

膝の不安定感を防ぐため、初期は軽度の圧迫固定を行い、歩行時はサポーターで保護しました。

通院・経過の流れ

- 通院頻度:週2回 → 痛み軽減により週1回へ移行

- 1週間後:階段昇降時の痛みが軽減

- 2週間後:膝の不安定感が減少し、日常生活に支障なし

- 3週間後:軽いランニング再開、再評価中

スポーツ復帰は段階的に評価しながら、今後もフォローを継続していきます。

よくある質問

Q. MCL損傷は手術が必要ですか?

A. 損傷の程度によりますが、多くは保存療法で改善が見込まれます。早期発見・対応が重要です。

Q. サッカーなどのスポーツ復帰はいつ頃?

A. 軽度であれば3〜4週間、重度の場合は2〜3ヶ月以上を要することもあります。状態に応じて段階的な復帰指導を行います。

医療機関での精査が必要と判断される場合は、適切にご案内いたします。

よねくら接骨院では急患対応もLINEで受付中。

骨折・脱臼・捻挫・打撲など、スポーツ中のケガはご相談ください。

ベーカー嚢腫~急な膝裏の痛みを感じたら~

ベーカー嚢腫(膝裏のふくらみ)|痛みを伴う症例

70代女性の症例。膝裏の違和感と痛みを主訴に来院。

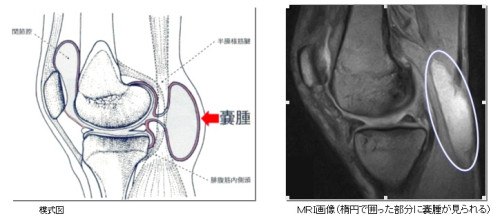

エコー観察で変形性膝関節症とベーカー嚢腫の所見を確認し、保存的アプローチを実施しました。膝窩部(膝裏)の膨らみが気になるとご相談

症例の概要

発症は先週初め。前日に高尾山を1万歩以上歩いており、ふだんから水泳にも通う活動的な方です。

整形外科でレントゲン撮影ののち変形性膝関節症と説明され、湿布で経過観察。手術の提案もありましたが、日常生活では大きな不便を感じないとのことで当院へ。

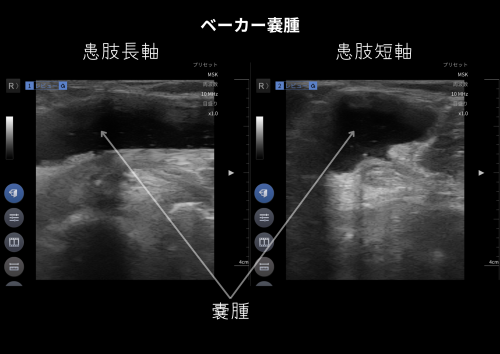

エコー所見と考察

エコー観察では変形性の所見が比較的強めに確認されました。ただし、近年は変形の程度と痛みの強さが必ずしも相関しないことが示唆されています。

本例も、高尾山を問題なく歩ける機能を維持しており、画像所見だけで外科的介入を即断する段階ではないと判断。

一方、膝裏の痛み・突っ張りに関しては、膝窩部にベーカー嚢腫(滑液包の拡張)を確認。これが症状に寄与している可能性を考えました。

良性のことが多い一方で、肥大・破裂・圧迫により動作時痛や可動域制限の原因となる場合があります。

保存的アプローチ(当院の対応方針)

当院では薬剤や注射は行いません。物理的アプローチ+運動アプローチを組み合わせ、痛みの軽減と膝機能の維持・向上を目指します。

- LIPUS(低出力パルス超音波)

軟部組織への微細刺激により、膝関節周囲の環境改善を後押し。報告では軟骨代謝や炎症抑制との関連が示唆されています。 - ハイボルト

高電圧刺激で疼痛・炎症の鎮静を図り、膝内の余剰な反応を抑えるサポートを行います。 - EMS

大腿四頭筋などを電気的に賦活し、筋ポンプ作用で関節液の循環をサポート。 - 運動アプローチ

大腿・下腿・骨盤周囲の柔軟性・筋力・アライメントを整え、膝窩部の張力負荷を軽減。日常の動作指導も併用します。

施術計画と評価の目安

まずは膝内の炎症反応を鎮静し、ベーカー嚢腫の縮小(再膨隆抑制)を狙います。

痛みが軽快しても、原因となる関節内環境・筋機能を整える取り組みを継続することが大切です。

- 1〜4週:鎮静期(ハイボルト中心+EMS、必要に応じてLIPUS/軽運動)

- 4〜12週:機能回復期(LIPUS継続、可動域・筋力・動作最適化)

- 再評価:1〜3か月の間でエコー再チェックを行い、嚢腫の縮小や膝機能を確認

まとめ

画像上の変形の強さ=痛みの強さではありません。

今回はベーカー嚢腫が痛みの一因と考え、保存的な組み合わせ施術により段階的な軽快を目指しました。

「手術といわれたが日常は普通に歩ける」「膝裏の張りや痛みが続く」――そのような場合は、一度エコーで状態を確認してみましょう。

※本ページは柔道整復師による施術・応急対応の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により、医療機関での精密検査・処置が必要な場合があります。

膝裏のふくらみ~ベーカー嚢腫~

ベーカー嚢腫(膝のうらのふくらみ)|症例紹介

中年以降の女性に多くみられる膝のうらのふくらみ。

「押すとぷにっとする」「曲げ伸ばしで突っ張る」——それはベーカー嚢腫かもしれません。

ベーカー嚢腫とは?

膝裏の滑液包(関節のクッション)が、膝関節の炎症や関節液の増加に伴ってふくらんだ状態を指します。

変形性膝関節症・関節リウマチ・痛風・運動量の多い方などで、関節液が過剰に分泌されると、関節包から滑液包へと溢れ、袋状に貯留して膨隆が生じます。

その背景から、中年以降の女性にみられることが多い傾向があります。

今回のケース

当院へ来られる前は、医療機関でヒアルロン酸注入を継続。痛みは一時軽減したものの、

その後も継続するにつれ効果を感じにくくなり、当院での保存的なケアへ切り替え。

およそ2か月で日常の痛みは落ち着き、注入は継続せず様子を見る方針に。

今回、1か月ぶりに「膝のうらのふくらみが気になる」と再来。

触察では、膝窩部内側〜腓腹筋内側頭の起始部付近にかけて膨隆を確認しました。

超音波(エコー)での状態把握

触れた膨らみに沿ってエコー観察すると、境界が明瞭な低エコー像を描写。

ベーカー嚢腫に合致する所見で、サイズや周囲との関係を把握できました。

ベーカー嚢腫は多くが良性ですが、リウマチ性変化や腫瘍性病変など、まれに別の原因が隠れていることも。

エコーでの所見を参考にしつつ、必要時は医療機関での評価をおすすめします。

起こりうる不都合と当院の方針

- 嚢腫が大きくなると、膝の曲げ伸ばしがつっぱる・だるい等の違和感

- まれに破裂してふくらはぎ側に痛みや腫れが広がることがある

- 周囲の血管・神経を圧迫して不快感が出ることも

当院では、膝関節まわりの炎症を落ち着かせる保存的アプローチ(ラジオ波による深部温熱・手技・運動の工夫 など)を中心に、

日常生活の負担軽減を目指します。状況により、医療機関での穿刺吸引や手術が選択肢になる場合もありますが、

まずは保存的対応を優先することが一般的です。

よくあるご質問(Q&A)

Q. 放っておいても大丈夫?

小さく症状が軽い場合は経過観察になることもあります。

ただしサイズ増大/痛み/動かしづらさが強い場合は、早めのご相談を。

Q. 運動はしてもよい?

炎症が強い時期は負担の高い動作を控えるのがおすすめ。

痛みが落ち着いたら大腿四頭筋の軽いエクササイズなど、負担の少ない範囲から再開します。

まとめ

ベーカー嚢腫は膝関節の負担サインの一つ。

よねくら接骨院では、エコーでの状態把握と保存的ケアを組み合わせ、

日常生活の違和感を減らすお手伝いをしています。気になるふくらみは、どうぞお気軽にご相談ください。

※本ページは柔道整復師による症例・対応の紹介であり、診断・治癒を保証するものではありません。

状況により、医療機関での精査や処置が必要な場合があります。

膝の打撲~打撲をエコーで見てみると?~

膝の打撲(筋挫滅傷)|症例紹介

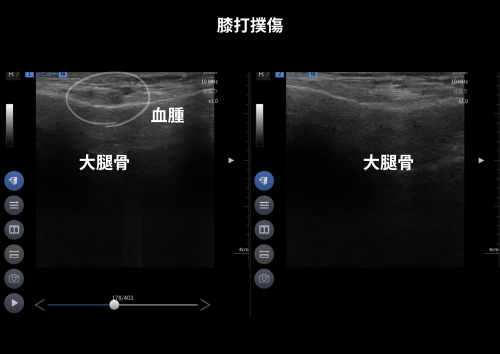

今回は院長・米倉自身の症例です。ボルダリング中の膝の打撲による筋挫滅傷。

スポーツ中の受傷から、自ら行った初期処置と経過観察をまとめました。

受傷の状況

- 患者:44歳男性(稲城市在住)

- 趣味:ボルダリング・登山・キャンプ

- 受傷機転:ボルダリング中、スタートでミスしホールドに膝を強打

エコーでの確認

打撲により筋線維の一部が損傷し、出血と腫脹が見られました。

強い打力が加わると、皮下組織だけでなく筋内まで損傷が及ぶことがあります。

受傷直後の対応

出血を伴っていたため、まず水道水で洗浄し汚れを除去。

その後、軟膏を塗布したガーゼを当て、テーピングで軽圧迫固定を実施しました。

水道水による洗浄は十分な殺菌効果があり、消毒液よりも刺激が少なく

組織へのダメージを軽減できます(特に擦過傷では有効)。

経過と今後の観察

筋挫傷は一般的に1週間ほどで回復が期待されます。

1週間後に再度エコーで血腫の吸収と筋線維の再生状態を確認予定です。

スポーツ愛好家の皆さまへ

ボルダリングや登山など、膝を使うスポーツでは衝撃吸収動作が多く、打撲による筋損傷が起こりやすい傾向にあります。

もし受傷してしまった場合は、早期の洗浄・冷却・圧迫で悪化を防ぎましょう。

※本記事は柔道整復師による症例紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

症状に応じて医療機関での精査が必要な場合があります。