症例報告(12/25UP)

小児の足関節裂離骨折の症例報告

小児の足関節裂離骨折の症例報告(8歳男児)

子どもの足首のケガは、外見では軽い“捻挫”のように見えても、実際には骨が少しはがれる「裂離骨折」であることも珍しくありません。

とくに遊びやスポーツ中の転倒は多く、保護者の方も「どこまで心配すべきか」迷いやすいところです。

今回ご紹介するのは、公園での鬼ごっこ中に転倒した8歳の男の子の症例です。

エコーでの細かな観察により骨の状態を確認し、適切な固定と医療機関との連携のもとで回復を目指したケースをご紹介します。

患者データと初期評価

- 年齢・性別:8歳 男児

- 受傷日:9月23日

- 受傷原因:鬼ごっこ中に転倒し、右足関節を強く捻って負傷

- 来院経緯:当院で施療を受けた友人の紹介

初検時の状態

- 外踝部の強い腫脹、限局性の圧痛

- 歩行困難(ケンケン歩行)、熱感あり

- 小児の骨折は見逃されやすいため、視診だけでの判断は困難

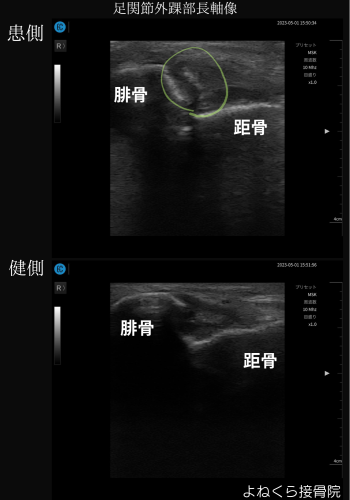

エコー観察による診断

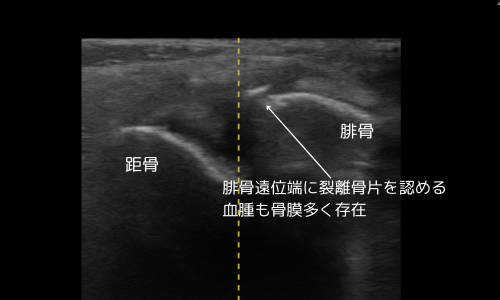

腓骨遠位端に裂離した骨片を確認。

小児に多い裂離骨折であり、レントゲンでは見逃されることもあるタイプです。

応急施療と処置

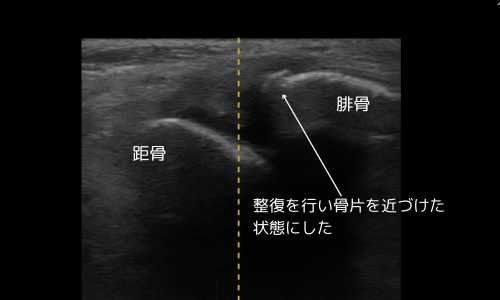

- 屈曲整復による骨片整復

- L字シーネ固定、アイシング

- 松葉づえを使用した免荷(NWB)指導

- 整形外科への対診 → 骨折診断・LIPUS指示を受ける

松葉づえによる免荷

経過と回復の推移

9月下旬(施療初期)

- LIPUS開始(医師判断)、小児無料・1回200円の医療助成適用

- 固定をJシーネへ変更し、LIPUS併用を可能に

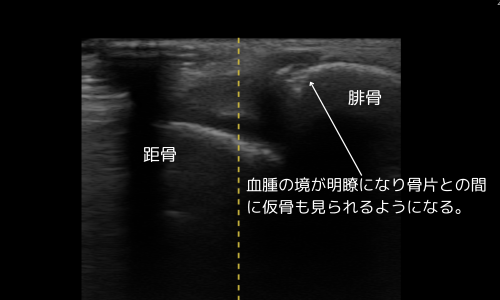

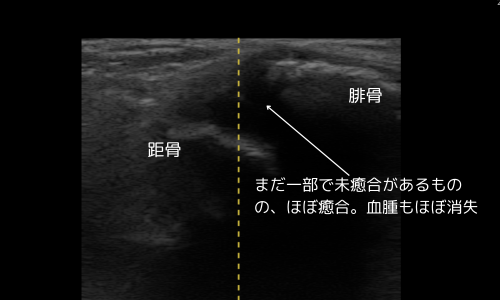

10月7日(受傷約2週間)

- 血腫境界明瞭、仮骨形成を確認

- 腫脹の軽減、圧痛一部残存

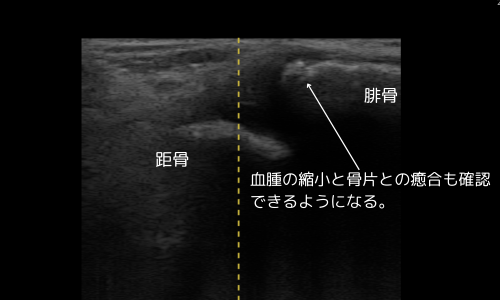

10月17日(受傷約3週間)

- 血腫縮小、骨片の癒合進行をエコーで確認

- 腫脹・圧痛ともに消失 → 医師より全荷重(FWB)許可、固定解除

- 軽量サポーター装着、ROM訓練開始

10月23日(受傷約1か月)

- 癒合ほぼ完了、医師および当院判断で施療終了

- ROM(可動域)も良好に回復

治癒期間の比較

一般的には、小児の足関節裂離骨折は:

癒合に4〜6週間

スポーツ復帰まで6〜8週間

かかるとされています(医療文献・臨床傾向による一般論)。

本症例では、

エコーでの早期判断、Jシーネによる適切な固定、医師の判断によるLIPUS併用、荷重コントロールなどが組み合わさり、

約3週で癒合が確認され、約1か月で施療終了となりました。

もちろんこれは“本症例の経過”であり、すべての骨折が同じ経過をたどるわけではありませんが、適切な判断と施療環境により、良い経過を目指しやすくなると考えられます。

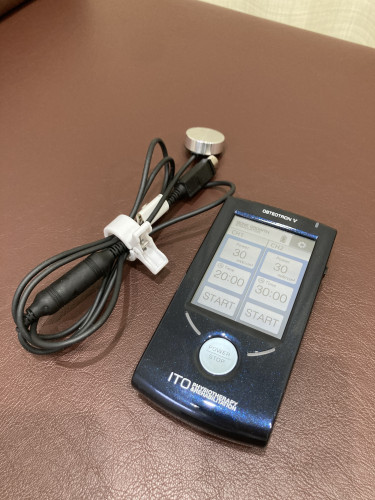

LIPUS(低出力パルス超音波)について

骨癒合を促進する補助療法として、医師の指示のもとでLIPUSを使用しています。

小児には無料で対応しており、保護者様のご負担も少なくご利用いただけます。

当院利用の伊藤超短波「オステオトロンV」厚生労働省認可医療機器

根拠文献:

Heckman JD, et al. J Bone Joint Surg Am. 1994.

Rubin C, et al. J Orthop Res. 2001.

料金について

小児の場合、LIPUSは無料。

通常の施術も医療助成制度により1回200円程度の自己負担で対応可能です。

詳しくは受付にてご案内いたします。

症状や経過によっては、医療機関での精密検査・処置が必要となる場合があります。

LIPUSの実施には医師の同意が必要です。

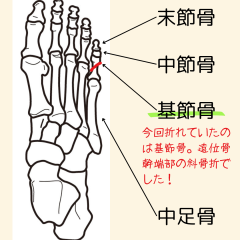

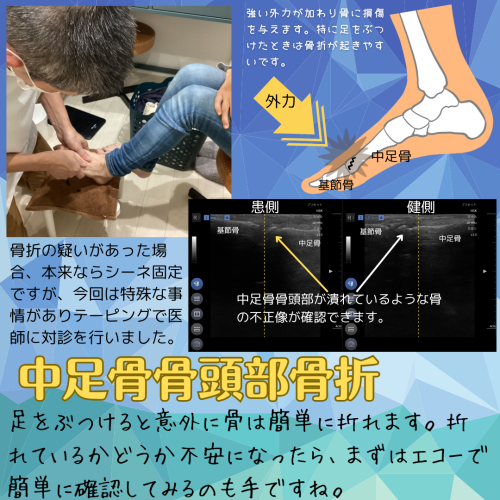

中足骨骨頭骨折

「中足骨骨頭骨折」の症例報告

今回は、「中足骨骨頭骨折」の症例についてご紹介します。自宅でのケガが原因で発症しやすいこの骨折ですが、特に小さなお子さんがいる方などは治療にも工夫が必要な場合があります。

患者さんの経緯

今回の患者さんは、自宅で足をぶつけた後、足の甲が腫れ、痛みが引かないとご連絡いただきました。お電話をいただいたのは金曜の夕方で、19時以降の時間外受診をお勧めしましたが、小さなお子さんがおり、夜遅くの受診が難しいとのこと。そこで予約の合間に診察を行いました。

診察内容と結果

問診、触診、エコー検査を実施したところ、第3足趾MTP関節部が腫れており、第三中足骨遠位端部に鋭い圧痛を確認。さらにエコー検査で骨の不正像が認められ、中足骨骨折と判断しました。

当院ではエコーを活用し、手軽かつ素早く骨折の有無を判断できるため、整形外科のように長時間待たずに対応できる点が大きなメリットです。

当院での対応

1. 診断と処置

・エコーから転位の可能性が認められたため、対抗牽引を行い応急整復を行った後、紹介状を作成し、近隣の整形外科への受診を勧めました。

・通常はシーネ固定を行うべきですが、小さなお子さんの世話が必要とのことで、大きな固定は困難と判断。代わりにテーピングで処置を行い、医師の指示を待つことにしました。

2. フォローアップ

・近隣の整形外科での診察後、当院で骨折部位の治癒を促進するため、**LIPUS(低出力超音波治療)**を予定しています。

**LIPUSの特徴**: 微細な超音波の振動を骨折部位に与え、細胞を刺激し修復を促進。骨折治癒期間の短縮が期待できる最新の治療法です。

※LIPUS治療は医師の承諾が必要です。整形外科の診断後に治療を開始します。

・患者さんの生活状況に合わせたリハビリや、再発防止の指導も行います。

診察を終えて…

当日は予約の合間で診察を行ったため、他の患者さんをお待たせしてしまう場面がありました。この場を借りて心よりお詫び申し上げます。お待ちいただいた方々には、温かくご理解いただき感謝の気持ちでいっぱいです。

患者さんそれぞれの事情に寄り添い、できる限り迅速な対応を心がけております。何かお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください😊

---

💬 急な怪我や痛みでお困りの方へ 💬

突然のケガや痛みでお悩みの方や急ぎの施術が必要な方は、19時以降の時間外対応も行っています。お気軽に **LINEまたはお電話** でご連絡ください📲😊

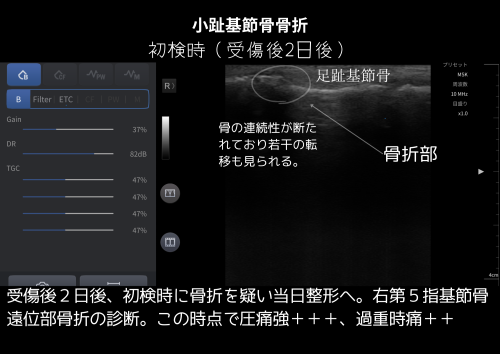

小趾基節骨骨折(足の小指の骨折)

足の指の骨折(小趾基節骨骨折)

今回の症例は、日常生活でも起こりやすい「足の指の骨折」です。

段ボール箱や家具などに足をぶつけただけでも骨折に至ることがあり、

放置すると変形や可動域制限を残すことがあります。

受傷の経緯

患者さんは40代男性で、もともと四十肩の治療で当院に通院されていました。

その日、足を引きずって来院されたためお話を伺うと、

「2日前に荷物の入った段ボール箱に足をぶつけてしまった」とのこと。

右小趾基節骨部に強い圧痛と皮下出血を認め、

外転や屈曲での運動時痛も著明でした。

荷重時痛も伴っており、臨床所見から骨折を疑いました。

エコー観察

エコー観察の結果、基節骨の骨皮質に不整像を確認。

軽度の転位も見られたため、応急的に牽引整復を実施。

その後、テーピング固定(バディーテーピング)を行いました。

固定後は紹介状を添えて整形外科での受診を指示しました。

医科での診断と連携

整形外科でレントゲン検査を受け、小趾基節骨骨折の診断を受けました。

医師より後療の同意(口頭)を得られたため、

当院での施療を開始しました。

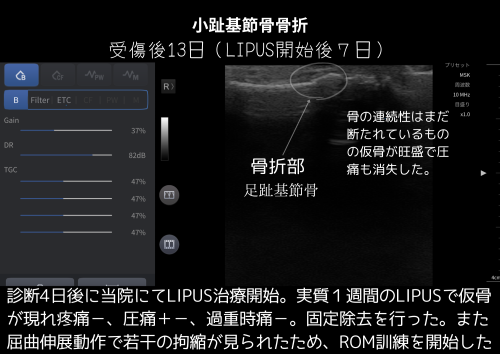

LIPUS(低出力超音波パルス療法)による施術

LIPUSは、骨折部位に微弱な超音波を断続的に照射し、

骨癒合を促進させる施術法です。

臨床研究では、骨癒合期間を約40%短縮すると報告されています。

無痛・非侵襲的で、副作用もありません。

施術経過

施療開始から5日目で圧痛と運動時痛が軽減。

1週間後には痛みがほぼ消失しました。

固定を外し、屈曲・伸展の動きを確認したところ、

わずかな制限があったためROM訓練を行いました。

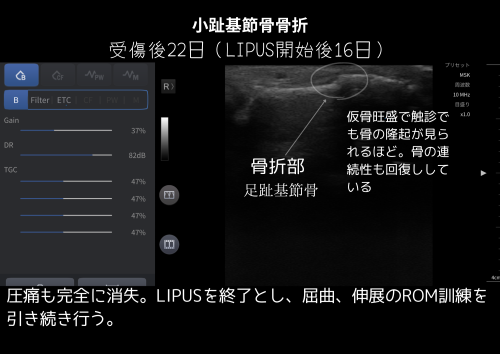

受傷後22日目には圧痛が完全に消失。

エコーでも骨癒合を確認できたためLIPUSを終了しました。

ROM制限もほとんどなく、経過観察に移行しました。

まとめ

足趾の骨折は一般的に「3週間固定・4週治癒」と言われますが、

これはあくまで骨癒合の目安に過ぎません。

固定期間が長くなるほど関節拘縮のリスクが高まり、

回復後も違和感が残るケースがあります。

LIPUSを併用することで、固定期間の短縮・拘縮の予防・

日常生活への早期復帰が期待できます。

「足指の骨折は放っておいても治る」と言われますが、

できるだけ早く・安全に・確実に治すことが大切です。

※本ページは柔道整復師による施術・応急対応の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により、医療機関での精密検査・処置が必要な場合があります。

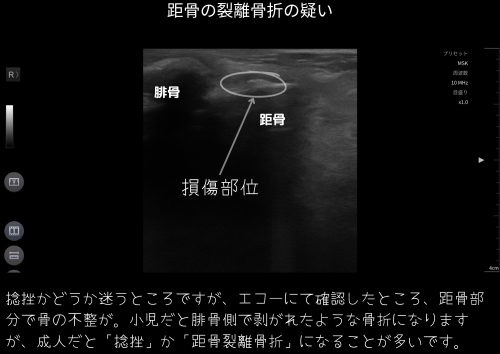

距骨裂離骨折~突然の怪我、応急手当で予後が変わる~

転倒直後の足関節外傷|エコー所見と応急対応の実例

店舗前の歩道で転倒された患者さまが、担がれるように来院。

予約時間帯でしたが、超音波(エコー)での状態確認〜固定〜松葉杖指導まで緊急対応しました。

ご協力に心より感謝申し上げます。

来院時の状況

- 歩行時痛が強く、自力歩行は困難

- 受傷直後で腫脹はまだ軽度

- 靭帯部(ATF相当)への圧痛は目立たず

超音波での状態確認(エコー)

捻挫か骨折かの見極めが難しいケースのため、骨折の可能性も視野に入れてエコーで状態を確認しました。

骨折が疑われる場合は、骨折に準じた応急対応を優先します。

当院での応急対応

① 固定:Jシーネ固定

骨折の可能性を考慮し、Jシーネで足関節を安定させました。

② 痛み・腫れへのアプローチ

- ハイボルト(高電圧刺激):急性期の疼痛・腫脹への対応

- アイシング:炎症の進行を抑制

③ 松葉杖の貸与と歩行指導(無償)

- 杖の長さ合わせ(腋窩2〜3横指の余裕)

- 三点歩行の基本(杖→患側→健側の順)

- 段差・階段のコツ(上がる時は健側先行/下りは患側先行)

※担当者は松葉杖使用経験が長く、実践的なコツまでお伝えできます。

医療機関との連携

ご自宅が当院から遠方であること、紹介先のご希望が明確でなかったため、

状態・骨折の可能性を記載した施術情報提供書を作成し、ご自宅近くの整形外科受診をお勧めしました。

当院の方針(急患対応について)

当院は予約優先ですが、急なお怪我はお断りしません。

お時間をいただく場合がありますが、超音波での状態確認→応急固定→連携書類の作成まで責任をもって対応します。

受傷直後のセルフケア(RICEの考え方)

- Rest:無理に歩かない・動かさない

- Ice:保冷剤などで10〜15分冷却、間をあけて数セット

- Compression:包帯や弾性テープで軽圧(強すぎない)

- Elevation:心臓より高く挙上して腫れを軽減

※本ページは柔道整復師による応急対応の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

骨折が疑われる場合や症状が強い場合は、医療機関での精密検査・処置が必要です。

腓骨裂離(剥離)骨折 〜捻挫と間違われやすい骨折〜

足首の捻挫と間違われやすい骨折|腓骨遠位端の裂離(剥離)骨折

一般的な「足首の捻挫」と思われやすい中に、腓骨の裂離骨折が潜んでいることがあります。

とくに小児では見逃されやすく、早期の見極めと適切な固定が大切です。

なぜ「捻挫」に紛れやすいのか

足首をひねった際、最も多いのは前距腓靭帯損傷ですが、

小児では腓骨の裂離骨折(靭帯に牽引されて骨片がはがれるタイプ)が混在していることがあります。

痛みや腫れの位置が似ているため、初期には捻挫相当と判断されやすいのが特徴です。

レントゲンで見逃されやすい理由

骨片が非常に小さく、通常の撮影方向では判別が難しい場合があります。

小児の足関節損傷では、底屈位像など追加撮影で確認することで見逃しを防ぐことができます。

当院でのエコー観察の有用性

当院ではレントゲン撮影は行えませんが、超音波エコー観察により、

靭帯の付着部不整や骨皮質の乱れを確認し、骨折が疑われる所見を早期に把握できます。

必要に応じて医療機関と連携し、精査や処置へつなげます。

所見の特徴

- 腓骨外果付近の限局した圧痛・荷重時痛

- 足首外側に腫脹と皮下出血

- エコーで靭帯付着部の不整像や骨片疑いを確認できることがある

初期の正しい対応が、後の「捻挫癖」や「足首の不安定性」の予防につながります。

当院での流れ

- エコーで骨折が疑われる所見を確認 → 整形外科をご紹介し、医師の評価・方針を依頼。

- 医師の指示に基づき、ギプス固定(ウォーキングキャスト等)やLIPUSによる後療を実施。

- 固定期間・荷重制限・復帰時期などを共有しながら経過をフォロー。

🧒 小児例・保護者の方へのご案内

小児の足関節裂離骨折は、初期に見逃されると成長後の足関節不安定の原因となることがあります。

ご家庭でも、以下の点にご注意ください。

- 受傷後1〜2日は無理に歩かせず、安静を優先してください。

- 入浴は医師または施術者の指示に従い、固定を濡らさないようにしましょう。

- 学校の体育・部活動は、再評価後の許可が出るまで控えるようにしてください。

- 痛みがなくなっても、急なジャンプや走行動作の再開は避けるのが安心です。

- 医師や施術者からの「荷重OK」指示までは、松葉杖や支えを利用して安全を確保します。

成長期は骨端線(成長軟骨)が存在するため、軽い外力でも骨折に至ることがあります。

「ただの捻挫」と思っても、違和感が続く場合は早めの相談が大切です。

まとめ

足首の捻挫と骨折は見た目が似ていますが、経過には大きな差が出ます。

当院では、エコー観察と医療機関連携を通して、早期発見と確実な対応を行っています。

成長期のケガは、将来の動きやすさを左右します。保護者の方も一緒にサポートしていきましょう。

※本記事は柔道整復師による施術・応急対応の紹介を目的としており、診断・治癒を保証するものではありません。

状態により医療機関での精密検査が必要な場合があります。