症例報告(2/21UP)

腱鞘損傷(A2プーリー損傷)〜ボルダラー用語「パキった」〜

腱鞘損傷(A2プーリー損傷)|クライマー症例

クライミング中に「パキッ」と音――いわゆる“パキる”で知られる腱鞘(A2プーリー)損傷の一例を、

原因・対応・再発予防までクライマー目線でまとめました。

概要

30代男性クライマー。登攀中に指で「パキッ」という音と痛みを自覚して来院。

A2プーリー(薬指に多い)周囲の損傷が疑われ、エコー観察と状態評価を実施。

痛み・腫れの軽減を図りながら、固定・運動制限・温熱ケア等を組み合わせて経過を追いました。

「パキる」とは?—クライマーに多いA2プーリー損傷

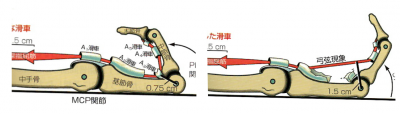

指の腱鞘(プーリー)は、屈筋腱が浮き上がらないよう骨に押さえつける役割を担います。

アーケイ(クリンプ)やセミアーケイの多用でテンションが高まり、A2プーリーに過負荷が集中しやすくなります。

鑑別で考えたい周辺の損傷

- 前腕屈筋群の損傷(特に環指屈筋に関与する筋群)

- 虫様筋損傷(第2〜第4指のMP屈曲に関与)

- 腱鞘損傷(環指A2に多い:屈筋腱の浮き上がり抑制が低下)

エコーでの観察—「腱が骨から浮く」所見

今回は登攀中の明確な音と直後の痛みが手がかりに。

エコー観察では、患側で屈筋腱が骨からやや浮く像が確認され、腱鞘の支え低下が示唆されました。

正常側との比較が、損傷の明瞭化に有用です。

特徴的な自覚所見

- 損傷瞬間の「パキッ」という音+鋭い痛み

- 抵抗をかけて曲げると強い痛みが出やすい

- 保持で痛みが増す/特定方向の負荷で不安感

当院の対応(症状・目標に応じて個別化)

1. 観察と初期対応

エコーでの部位確認と圧痛・腫脹の評価、負荷テストを参考に方針を決定。

基本は安静・負荷制限を最優先し、登攀は段階的に再開します。

2. 痛み・腫れの軽減サポート

ハイボルト刺激・マイクロカレントを中心に、痛みや腫れの軽減を目指します。

状態に応じてラジオ波温熱や手技で周辺軟部組織のコンディショニングも実施。

3. 固定と日常の保護

バディテーピング・副子固定で患部の保護と再発予防を図ります。

生活動作での負担軽減を優先し、登攀復帰は段階的ロード管理で。

※完全断裂が疑われる場合や変形・力が入らない等の症状では、医療機関での精密な確認・加療が必要となることがあります。

※当院は応急・保存的ケアの範囲で対応し、必要に応じて連携をご案内します。

よくある誤解

- 「痛くなければ登ってよい」:安静時に痛みがなくても、保持で腱が浮き上がり悪化することがあります。

- 「テーピングしていれば安心」:過信は禁物。固定は補助であり、負荷管理が最優先です。

再発予防のポイント

- 持ち方の見直し:アーケイ/セミアーケイ一辺倒を避け、オープンハンド(タンデュ)を意識的に活用。

- 筋力バランス:浅屈筋群の補強、前腕の持久的コンディショニング。

- ウォームアップ・クールダウン:冷えや疲労の蓄積はリスク。季節・時間帯に応じて調整。

- 練習量管理:課題グレード・ボリューム・連登のコントロールを。

まとめ

クライミング中の「パキッ」は、腱鞘損傷のサインであることが少なくありません。

早めの相談と適切な負荷管理で、無理なく復帰を目指しましょう。

指に違和感が出た際は、自己判断での登攀継続を避け、ご相談ください。エコー観察を活用し、早期対応をサポートします。

※本ページは柔道整復師が提供可能な範囲での施術・ケアの紹介です。

記載の内容は効果を保証するものではなく、状態により医療機関での精密検査・処置が必要となる場合があります。