症例報告(12/25UP)

肩関節腱板損傷

腱板損傷(棘下筋損傷)|症例紹介

「四十肩だと思って放置していたら、実は腱板の損傷だった」——

そんなケースが少なくありません。今回は、投球をきっかけに痛みが悪化した棘下筋損傷の症例です。

来院までの経緯

1年前に右肩の痛みが出現し、「四十肩だろう」と自己判断で様子を見ていた患者さん。

その後も趣味の野球を続けていましたが、2か月ほど前に強くボールを投げた際に痛みが増強。

挙上が難しくなり、不安を感じて来院されました。

初期観察(徒手による動作確認)

- 屈曲(前方挙上):約110°で痛み出現

- 外転:約95°で痛み出現

- 後挙(伸展+内旋):母指がL5レベルまで

有痛弧は陰性でしたが、挙上時痛が強く、外旋・内旋のいずれも可動域制限を確認。

スピードテスト・ドロップアーム・リフトオフは陰性でしたが、インピンジメントサインは陽性でした。

触察・圧痛所見

棘下筋の筋腹部および大結節外側に圧痛を認め、

筋緊張と関節可動域の制限から、腱板由来の機能低下が示唆されました。

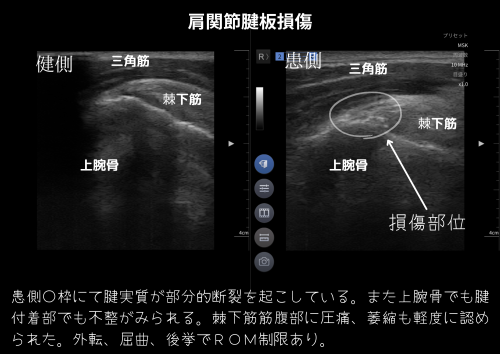

エコー観察による確認

超音波エコーで肩周囲を観察したところ、棘上筋は保たれている一方で、

棘下筋腱部に不整像と線維の乱れを認め、損傷が示唆されました。

連続性は保たれており、完全断裂ではない(部分損傷が考えられる)所見でした。

考えられる背景

いわゆる四十肩期にみられる肩周囲の変性があるところへ、

投球動作で急激な牽引・捻転ストレスが加わり、棘下筋腱部に負荷が集中したと考えられます。

当院での対応方針

1. 痛みの軽減(ハイボルト刺激)

高電圧電気刺激を用い、痛みと炎症反応の軽減を図ります。

深部の筋・腱に働きかけ、可動時の不快感を和らげます。

2. 可動域の維持と血流促進(ラジオ波温熱)

ラジオ波温熱で肩周囲の血流を高め、筋・腱の柔軟性を確保。

筋膜の癒着予防にもつながります。

3. 運動療法(ROM維持と筋機能の再教育)

安静にしすぎると可動域低下を招くため、痛みを避けつつ段階的な運動を実施。

棘下筋・小円筋・三角筋を中心に、肩甲帯と体幹の連動も重視します。

経過と今後の展望

腱板損傷は経過が長くなりがちで、根気と段階的アプローチが必要です。

当院では「痛みのコントロール」と「動きやすさの維持」を両立し、

後遺感を残さない形での回復を目指します。

よくあるご質問(Q&A)

A.四十肩は関節包の炎症や癒着が中心、腱板損傷は腱そのものの損傷です。特定方向での鋭い痛みや「引っかかり感」がある場合は腱板損傷が疑われます。

A.軽度の部分損傷なら数週間〜1か月で日常動作は改善することが多いです。スポーツ復帰は3か月以上かかる場合もあります(段階的に再開)。

A.ハイボルトやラジオ波で痛みの緩和・血流促進が期待できます。ただし腱の修復には時間が必要なため、施術+日常生活の工夫を併用します。

A.冷えを避け、入浴後に痛みの出ない範囲で軽く動かす、就寝時は脇を少し空ける姿勢で安静を保つ、などが有効です。

A.痛み・可動域・筋力が整ってから段階的に復帰します。競技や仕事内容に合わせて負荷量を調整し、フォームも確認します。

まとめ

肩の痛みを「そのうち良くなる」と放置せず、早めの確認とケアが大切です。

よねくら接骨院では、エコー観察・ハイボルト・ラジオ波・運動療法を組み合わせ、

生活やスポーツに合わせた肩のケアを丁寧にサポートします。

※本ページは柔道整復師による施術事例の紹介であり、診断や治癒を保証するものではありません。

状態により、医療機関での精密検査が必要となる場合があります。